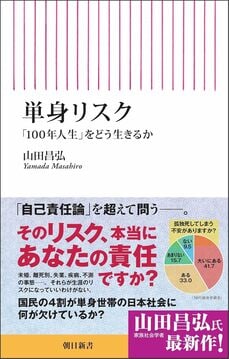

「家族が抱えるリスク」

職業の選択、家族の選択、生き方の選択、人生の選択。そこには本来たくさんの可能性がある。夢がある。今は江戸時代ではない。身分に固定されていない私たちは、理論上、どんな職業にだって就くことができる。かつて成人男女は結婚するのが当然と思われていたが、現代では結婚しなくても、世間から後ろ指を指される心配はほとんどない。

だが、生き方の選択肢が増えれば増えるほど、行動の自由が広がれば広がるほど、そこには「リスク」もつきまとう。その道を選んだ場合の、メリット・デメリットが存在する。それらをきちんと学ぶのは、これから社会に出ていく若者にとって大切なことである。

以前、といっても1990年代だから、すでに30年ほど前のことだが、ある出版社から高校の家庭科の教科書の原稿執筆を依頼された。家族社会学の専門家として、現代社会の家族の様子を記述していったのだが、その際、「家族生活」の記述のところで「離婚」について書き込んだ。すると出版社から、「文部省(当時)の検定意見がついたので、離婚の箇所は削除してほしい」と連絡が入ったのだ。

もちろん、私だって若者に離婚を勧めるような記述はしていない。単に離婚の際の手続きを説明しただけだ。つまり「2人が合意すれば協議離婚となる。合意できない時は家庭裁判所に調停を申し立て、不調なら裁判離婚となる」と。

日本の法律、制度の仕組みを若者に理解してもらおうとしただけだ。だが、検定意見では「高校生に離婚について詳しく教える必要はない」とされ、結局削除されてしまった。

私は心から驚いた。すでに当時、既婚カップルの3組に1組は離婚する時代になっていたのである。にもかかわらず「離婚」の二文字を若者の目から見えなくし、考えさせないようにする。そうした過剰な〝配慮〞は誰のためになるのか。まさか当時の文部省は、離婚について教えたら、離婚する若者が増えると本気で思っていたのだろうか。

さすがに現在では、状況もだいぶ改善されているはずだ、と思いたい。だが、本質的に教育機関は「家族が抱えるリスク」を子どもや学生に教えない。

性教育もそうだ。今の性教育はほとんど恐怖教育だと私は感じている。結婚前の性交渉はどれほど恐ろしいことにつながるか、妊娠したら困ることになる、性病にかかるかもしれない。そうした恐ろしいことは教えるが、実際に妊娠したらどうすればいいか、性病が疑われる時にはどこに行けばよいのか、といった具体的なステップはほとんど教えることがない。

家族も恋愛も、個人の問題、プライベートな領域として、公教育の場で深く踏み込むことをためらう。でも、そうした前提は今、大きく揺らいでいる。

文/山田昌弘