40歳を超えて20歳そこそこの姪を身ごもらせて海外へ逃亡

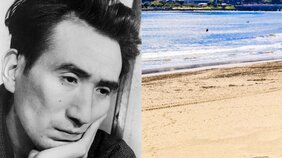

藤村が自身の性的嗜向を決定づける一大スキャンダルを引き起こしたのは、1910(明治43)年に妻・冬子が亡くなってからのこと。この頃には教職を辞し、『破戒』や『春』といった小説で高い評価を得ていた。

産後の肥立ちが悪くて冬子が亡くなってしまい、それにより4歳の長男を筆頭に4人の子どもを男手ひとつで育てなければいけなくなった藤村は、次兄・広助の長女である久子と次女であるこま子に頼んで身の回りの世話を手伝いに来てもらう。翌々年に久子は結婚するが、こま子は引き続き住み込みで家事の手伝いを行った。

やがて藤村は若く瑞々しい肉体を持つこま子に欲情し、叔父と姪であるにもかかわらず関係を持ってしまう。しかし、こま子の妊娠が発覚すると、1913(大正2)年に「留学」という名目でパリへ逃亡を図った。このとき、藤村は41歳、こま子は20歳である。

のちに発表した『新生』には、主人公・岸本(=藤村)が、節子(=こま子)の父で兄でもある義雄(=広助)に宛てて、滞在中のパリから手紙で事の次第を告白し、義雄からは次のような寛大な内容の返信が届いたとある。

――出来たことは仕方がない、お前はもうこの事を忘れてしまへ(中略)お前は国の方のことに懸念しないで、専心にそちらで自分の思ふことを励め

こま子は藤村の外遊中に出産し、生まれた子どもは広助によって里子に出されたという。その後、1916(大正5)年まで約3年間、藤村はパリで過ごしている。

普通の人ならこれで行状を改めそうなものだが、パリから帰国した藤村は、なんとこま子とよりを戻してしまう。しかも、この一連の顛末を『新生』で世間に公表し、作品を通してこま子との関係を清算しようとしたのだ。

さすがに広助も怒りがおさまらなかったようで、『新生』には「こゝに涙を振つて足下を義絶す」という手紙を寄こしたと書かれている。つまり藤村に絶縁を告げたのだ。そして、こま子は台湾にいる伯父(藤村と広助の兄)のもとへと引き取られ、ふたりは完全に別れることとなった。

後年のこま子によると、『新生』は「ほとんど真実を記述しています。けれども叔父に都合の悪い場所は可及的に抹殺されて」いたという。

もちろん藤村は世間や同業者から批判を浴びており、芥川龍之介が『或阿呆の一生』のなかで「彼は『新生』の主人公ほど老獪な偽善者に出会つたことはなかつた」と述べるほどであった。

なお、その後も藤村は52歳のときに28歳の女性に求婚している。相手は藤村が創刊した女性誌『処女地』の編集助手として訪れた加藤静子で、初めての求婚から約4年もの歳月をかけてしつこくいい寄り、1928(昭和3)年にようやく結婚を果たした。このとき、藤村は56歳、静子は32歳。年の差は24歳であった。

監修/朝霧カフカ 写真/Shutterstock