バラエティ番組もネット配信が最強の時代に?

かつてネット配信限定のバラエティといえば、Amazonプライム・ビデオ(アマプラ)の『HITOSHI MATSUMOTO presents ドキュメンタル』が代表格だった。しかし現在はそれだけでなく、数多くのオリジナルバラエティが制作されている。

たとえば、昨年アマプラで配信された『KILLAH KUTS』は、『水曜日のダウンタウン』を手掛ける藤井健太郎プロデューサーが指揮を執り、地上波では実現不可能な過激企画を展開。麻酔薬をエンタメに持ち込んだ演出は、公益社団法人日本麻酔科学会から抗議を受ける事態にまで発展した。

それでも、このエピソードはお蔵入りせず、今も配信中だ。さらに、東野幸治がMCを務める『最続王 続きが気になる実話』では、不祥事でテレビから姿を消した元ジャングルポケットの斉藤慎二出演回もそのまま配信されている。

こうした“強気”が可能なのは、収益構造の違いにある。地上波はCMによる広告収入が前提で、スポンサーや広告主への配慮が不可欠だ。一方、ネット配信は視聴者からのサブスクリプション料が基盤。スポンサー企業に忖度することもなく、視聴者に向けて制作者の意図を貫ける。

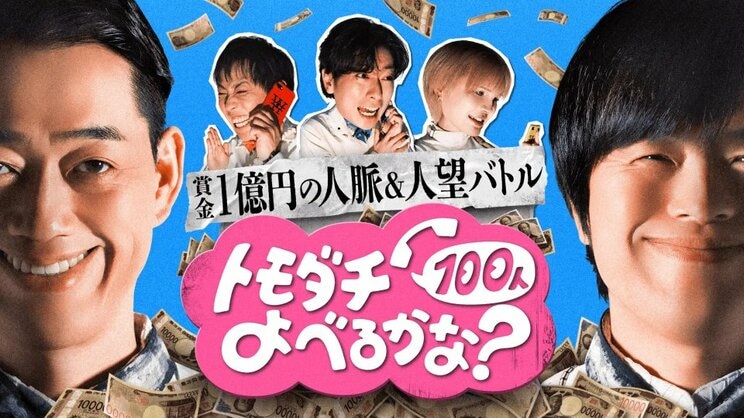

そんななか、今年8月1日に配信が始まった『トモダチ100人呼べるかな?』は、ネット配信バラエティのスケール感を象徴する作品だ。

芸能人3人が自分の人脈を駆使して100人の友人を集め、最大1億円の賞金を懸けてゲームに挑むという破格の企画。招かれた友人たちは何も知らされないまま部屋に集められ、仕掛けや裏切りが次々と展開される。

MCはバナナマン・設楽統とバカリズム。プレイヤーとしてさらば青春の光・森田哲矢、河合郁人、Mattなどが参加し、“友人枠”として黒夢の清春、若槻千夏、ウエンツ瑛士、前田敦子、亀梨和也、さらには木村拓哉まで登場した。地上波では到底実現し得ないスケールと構造を、配信はあっさりと形にしてみせたのだ。

木村でさえ、セットの豪華さとカメラ台数から、この番組がただならぬ企画であると直感していたという。また、MCの設楽も自身のラジオ番組で「規模感がエグい」と感想を漏らしていた。

背景には、狙う指標の違いもある。地上波は放送倫理や企業イメージの保持に加え、“ある程度”の視聴率を取れば合格という安全志向が強いため、既視感のある企画が好まれやすい。

対して、NetflixやAmazonなどの配信は評価基準が「視聴者の満足度」に直結しており、尖った企画が当たれば世界規模で回収することも可能。逆に埋もれる企画ならば初めからやらない。無理に枠を埋める必要もない。狙いは新規ファン(契約者)の獲得と“お金を払うに値する体験”の提供だ。