文部科学省の定義では学校を年間30日以上欠席すると不登校に該当

文部科学省は毎年「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を実施しています。最新の調査では、2023年度に不登校に該当する小・中学生は34万6482人、小学生は13万370人(全体の2.1%)、中学生は21万6112人(全体の6.7%)でした。

30人学級の場合、中学校では1クラスに2人程度、不登校の子どもがいることになります。小学校では2クラスに1人程度の割合です。

文部科学省はこの調査で、不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況」としています。

そのような状況で年間30日以上欠席した子どものうち、欠席が病気や経済的理由ではない場合を「不登校」とみなしています。これが文部科学省による不登校の定義です。

年間30日以上の「欠席」というのがポイントです。これは裏を返すと、「完全に欠席していなければ、不登校とはみなさない」ということでもあります。

例えば、登校したけれども、授業に出られなくて保健室で過ごしているという子どもは、多くの場合、学校から「出席」とみなされます。すると、不登校としてカウントされません。ほかにも、子どもが休み時間に校長先生と会って、少し話して帰宅したというような場合も、学校側が出席としていれば、調査では不登校とみなされません。

ほかにも「不登校傾向」の子どもがいる

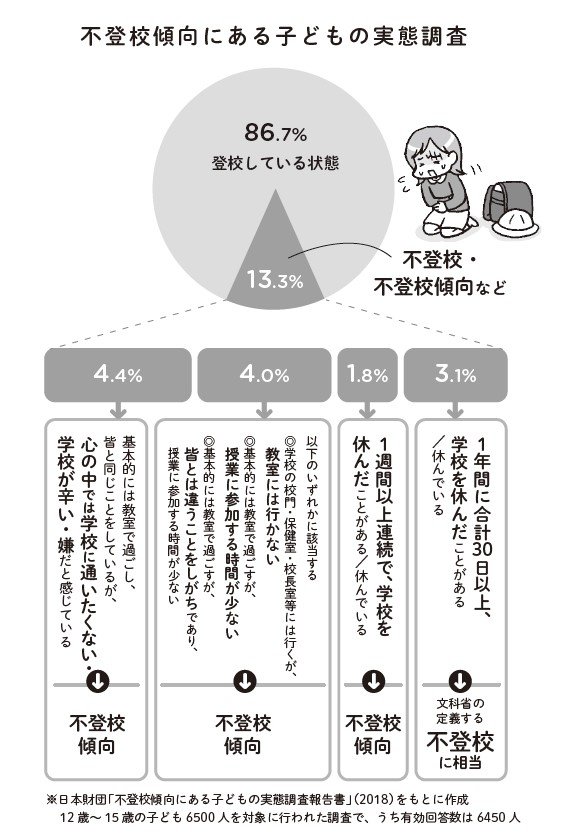

2018年、日本財団が「不登校傾向にある子どもの実態調査」を実施しました。この調査は画期的なもので、文部科学省が定義する「不登校」の子どものほかにも、不登校傾向の子どもが多数いることが示されました。

日本財団の調査によると「1週間以上の欠席」や「保健室登校」などの状態を「不登校傾向」ととらえると、その割合は合計で10.2%。全国に33万人以上の「不登校傾向」の子どもがいることが推計されます。文部科学省の調査による同年度の不登校の中学生は約12万人ですが、さらに不登校傾向の中学生が約33万人いたという可能性がみえてきます。

文部科学省の調査結果を見る際には、その3倍近い数の「学校になじめない」不登校予備群がいる可能性も考える必要があります。