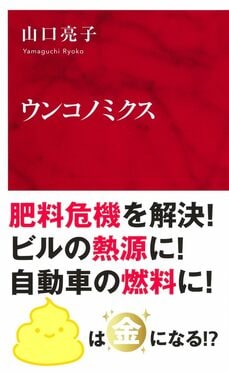

見落とされてきた地域性

湯澤 『ウンコノミクス』は、地域性も取り上げていますね。神戸だと、神戸スイーツや日本酒の製造過程で出る食品残渣を下水処理場で受け入れているとか。

私の出身地の大阪では近年、イカナゴが不漁で、地元の人たちが買いたいけど高くて買えないと言っています。下水処理で浄化を徹底した結果、水質がきれいになり過ぎたって言われることがあるんですね。浄化処理のし過ぎについても、この本には詳しく書かれています。

環境の話は、地域性を見落としがちで、地球にとっていいかとか、大きな括りの話が多いです。でも、食べ物も人の住まい方も、集中の度合いや地形も含めて地域性があります。排泄物の処理をどうするか、処理してできたものをどう使うか――。そこには地域性が出るはずなんです。

けれども、衛生工学とか公衆衛生学の研究者は、あまり地域性を言わない。そこに不満があったので、地域性の話は私の興味にとても合っていました。

山口 現場を回ることで、自ずと地域性が出たのかなと思います。

大きく取り上げた大阪には、特殊性もあります。訪れる前に下水道事業の関係者に話を聞いていると、皆さん、大阪はちょっと違うと言うんですね。日本としては今、環境配慮の方向に進んでいますけど、大阪は違う形で残されている感じがします。

湯澤 理由はあるんですか?

山口 そうですね。本には詳しく載せなかったんですが、大阪湾には夢洲以外にも、神戸沖を含めていくつも埋め立て地があります。燃やしたゴミやウンコの灰を埋め立てて、人工島として再生するんですが、そこの処理費が安いんですよ。

だから、関西の自治体は、結構そこに埋め立てちゃうんです。それもあって、大阪でウンコに由来する「汚泥肥料」を農業に使いましょうという話には、なりにくい。

湯澤 単なる埋め立てと肥料化ではコストが全然違うという話も出てきますね。量でいうと圧倒的に多い東京が、下水処理で出る汚泥を全量「火葬」するって書いてあるから、笑っちゃったんですけど、笑えないですね。

でも、燃やさずにコンポスト(堆肥)にするのは、どの自治体もできる訳じゃない。発酵させるプラントがないとできないし、新規で建てるにはお金もかかって住民の理解も得られないし……。山形県鶴岡市のように、昔からあったプラントを活用していたら再評価されたという地域もありますね。

全国一律でできること、できないこと、なぜできないか。この辺りが解き明かされているので、かゆいところに手が届く、政策提言につながりそうなヒントがいっぱいありました。

後編では、ドバイやインドといった世界のウンコ事情を取り上げる。

文・構成/山口亮子 写真/集英社オンライン