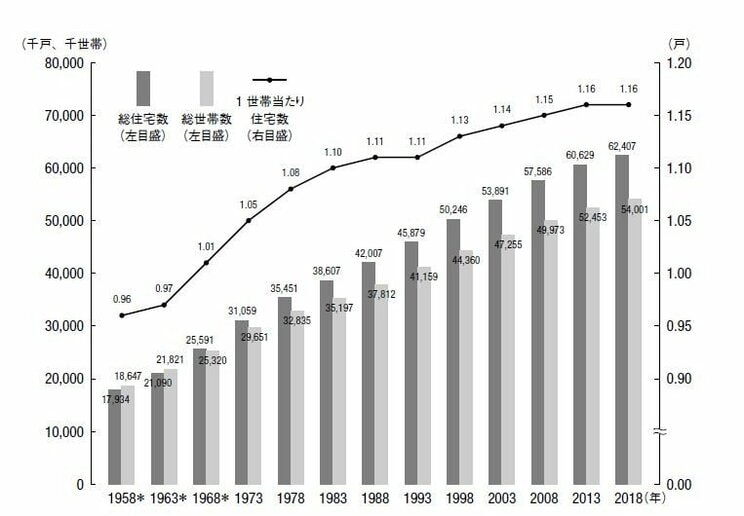

止まらない新築供給、育たない中古市場

国を挙げた住宅不足解消の施策が実を結び、日本の総世帯数を総住宅数が上回ったのは1968年のことだ。ところがその後も住宅の新規供給は止まらなかった。2018年時点で総世帯数5400万世帯に対し総住宅数は6241万戸。

約800万戸も家が余った住宅過剰社会になっている(図7)。年間の新築住宅着工数はオイルショックやバブル崩壊、リーマンショックなどを経て段階的に減りつつあるが、2022年の1年間で新たに85万9529戸が着工した。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2020年に1億2615万人だった人口は2045年には1億880万人まで減少する。すでにピークは過ぎて人口減少の局面に入っており、長期的にこの傾向は続く。これに対し、総世帯数は増加を続け、2023年の5419万世帯でピークを迎えたとみられている。

人口が減っても世帯数が増えるのは1世帯あたりの構成人数が少なくなっているからだ。ただしこちらもまもなく減少に転じ、2030年には5348万世帯になると推計される。「今後の日本では住宅の需要、つまり住宅取得世代の人数が激減していきます。

すでに2010〜2020年の10年間で、世帯主が25〜54歳の世帯数は全国で22万世帯減少しました。2020〜2030年の10年間では274万世帯減、2030〜2040年の10年間では238万世帯減と、ここ10年の減少幅の12倍ものスピードで減っていくと推計されています」(明治大学・野澤教授)

野村総合研究所による予測では2033年の総住宅数は7107万戸となっている。そしてこの頃には空き家の数は2147万戸に達するとも予測されている。

その上、日本は全住宅の流通量に占める中古住宅のシェアが他国に比べて驚くほど低い。アメリカでは83.1%、イギリス(イングランドのみ)は88.1%、フランスは66.9%のところ、日本は14.7%に留まる。木造が基本で台風や地震などの自然災害が多い風土と、石造りが基本の文化では住宅観の根本的な違いはあるにせよ、その差はあまりにも大きい。

この数字は2013年のものだが、記録がたどれる1985年以降現在に至るまでシェアが20%を超えたことはなく、横ばいが続く。先述の通り2022年の新築住宅の着工数は約86万戸だったのに対し、中古住宅の流通量は16万戸に留まった。

アメリカでは中古住宅の売買に際して住宅検査士(インスペクター)が建物の性能をチェックし、買い主と売り主それぞれに不動産業者がついて代理として交渉を行う。対して日本では不動産仲介業者が買い主と売り主をつなげ、両者から手数料を得る。

住宅の購入を検討している人を対象に国交省が行ったアンケート調査では、中古住宅を選ばない理由として「新築のほうが気持ちがいい」「新築のほうが思いのままになる」といった気持ちの面に次いで、「問題が多そう」「欠陥が見つかると困る」といった構造や性能への不安が挙がった。

一生に一度かもしれないほど大きな買い物でありながら、躯体や床下など重要な部分の性能は外側から判断できない。インターネットで少し調べれば、新築でも欠陥住宅をつかまされて嘆いている体験談がすぐに出てくる。ましてや中古となれば築年数の分だけ不安は増す。そうした状況では中古市場はなかなか発展していかないだろう。

図/書籍『老いる日本の住まい 急増する空き家と老朽マンションの脅威』より

写真/shutterstock