みんな“自分語り”を始めてしまう「アザケイ懺悔室」

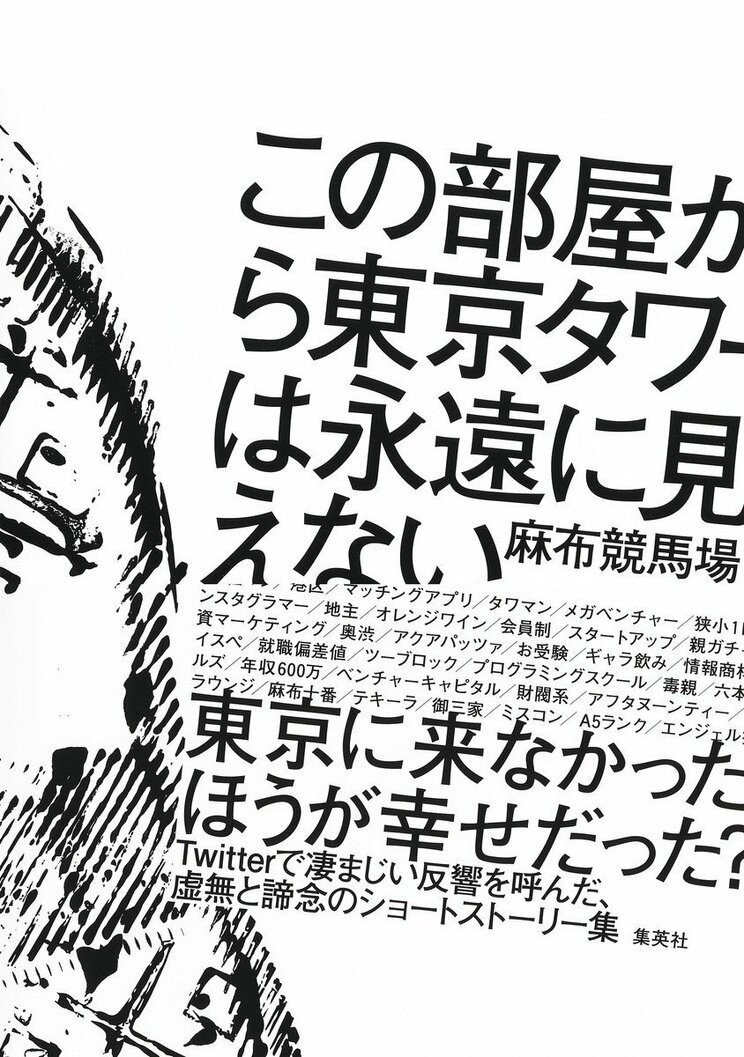

——江戸POPの最終章「この座敷に花魁は永遠に来ない 十返舎一九『東海道中膝栗毛』と都会コンプレックス」には、麻布さんの著書『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』(以下、このタワ)が登場します。

児玉 『東海道中膝栗毛』を読んだときに、「麻布さんの小説を読んだときの感覚と一緒だ……!」と思ったんです。『このタワ』に出てくる話って、実は上京物語だったり、立身出世物語だったりと、今までにあるストーリーの型にはまっていたりもするんですけど、モチーフや語り方、細部の描き方が新しく、文体も痛快でした。

もしかして、これまでの文芸作品のさまざまな要素が結実したのが、『このタワ』なのではと思いました。

麻布 今までの文芸作品がたどり着いたのがここって、めちゃくちゃ悲しいですね(笑)。僕の小説って、話の「型」としては今までにもあったと思うんですよ。僕は自作の感想をめちゃくちゃ検索して、嫌なこと言ってくるアカウントをリストアップしてるんですけど……。

児玉 うわー、最高です(笑)。

麻布 「東京/田舎の解像度が低い」みたいなことはよく言われていて、中には「フィッツジェラルドの焼き直し」みたいなことを言ってくる人もいます。

そりゃ江戸時代の文学作品まで遡れば、共通する要素も見つかりますよね。ただ、広告など他のクリエイティブ業界も知っている身としては、文芸畑の方々って、作品の新しいところを見つけて評価してくれる傾向があるのを感じます。

児玉 焼き直しというより、換骨奪胎だと思いますよ。麻布さんの作品って、「自分語り」を引き出す力がありますよね。私はそれを「アザケイ懺悔室」って呼んでるんですが(笑)。

同時に、痛いところを突かれちゃう気持ちもわかります。それでいうと、私は「僕の才能」という話がつらい……。

——学業、漫画、バンドなど何をやっても中途半端で、30歳で最後の宣伝会議賞に応募しようとする地方出身者の話ですね。主人公は指定校推薦で明治大学に入る、という設定でした。

児玉 私は明大卒なので、あの雰囲気がすごくわかるんですよ。バンド名に「ザ・早稲田落ちズ」ってつけちゃう、「学歴自慢」ならぬ「学歴自虐」も痛々しくて懐かしいです。

これを読んで、「麻布さんは人の心を持っていないのか?」と思いました(笑)。こんなに的確に心の傷を抉るなんて。というか、麻布さんは慶應卒なのに、明大生ことをわかりすぎてません?(笑)

麻布 大学時代、東京六大学すべてに友人がいたんですよ。そのおかげで、サンプリング元がたくさんできたんです。

児玉 “私立文系あるある”が、コワイくらい詰まってますよね。麻布さんのことを知らなかったときは、チームで執筆しているのかと思っていました。「目がビー玉みたいに虚ろで、性格のいい金持ち」とか、本当にいるんですよ。

麻布 ああ、「小中高と◯◯学園です」みたいな人で、いますよね。

児玉 はい……私、それです。同級生は基本的にみんな優しいんですよ。でも、海洋プラスチックの影響で卵を産めないウミガメのためには泣けるけど、日本の貧困層についてはなんの共感も寄せられないような感じ……。

麻布 おー、パンチラインですね(笑)。

——麻布さんは、東京出身ではないんですよね?

麻布 はい。西日本の田舎出身で、大学で東京に出てきました。

——その環境では、まず東京の私立大学に行くこと自体がレアケース?

麻布 そうですね。そもそも地方は国公立信仰が厚いと思いますし、僕の通っていた高校から慶應に行く人はほぼいなかったです。大学でも同じような境遇の人はそんなにいないんですけど、自分で言うのもなんですが、僕は社交的な性格なんですよ。それで空気読まずにいろいろな人に話しかけて、大学内外に友人ができました。

——東京出身者に対して引け目を感じることはありましたか?

麻布 いやあ、それはなかったですね。

子どものころは、地元の大学に進んで、地銀に勤めるのが夢だったんです。幼稚園のころに積み木で現金輸送車を作っていたくらい。僕の地元では、いわゆる「成功」と言われる選択肢は、それくらいしかなかったんですよね。

でも進学で東京に出てきたら、「父が商社に勤めていて」みたいな人がいて、「なるほどな!!」と視野が広がりました。そこで東京を「キッザニア」に見立てて、いろいろ楽しめばいいんだと考えたんです。東京は打席がたくさんあるのがいいところですよね。

でも、『このタワ』に出てくるような人って、打席に立たないんですよ。なぜか、勝手に引け目を感じてしまう。大学の同級生にも、「内部生たちは自分たちなんか相手にしないんじゃないか」といって壁をつくってる外部生がいました。「どうせ僕なんか」の精神で、自ら分断をつくってしまうんです。

そうすると、似たような人間で固まって、就活のときにOB訪問とかもできなくて、30歳くらいで芝浦のタワマンを恨めしそうに見る人間になるんですよ。