戦時下でも、映画は人々の心の癒しだった

第1章の「映画常設館の誕生」では電気館が誕生し、映画街として賑わった浅草六区などの写真や模型を展示。

第2章「関東大震災復興から戦時期へ」では、韓国の現ソウルに建てられた宝塚劇場や、真珠湾攻撃から約1か月後の1942 年1月に人でごった返す浅草・帝国館前の群衆といった写真もあり、戦時下において映画が人々の心の大きな癒しとなっていたことがうかがえる。

そして第3章「新たなる復興から戦後映画黄金期へ」と続き、第4章は「名画座とアート系劇場」と題して、ミニシアターブームを牽引し、今年7月に閉館する岩波ホールの総支配人だった故・高野悦子さんが主宰していた名作映画上映運動「エキプ・ド・シネマ」の紹介などがされている。

展示されたサタジット・レイ監督『大樹のうた』(1959)、ルキノ・ヴィスコンティ監督『家族の肖像』(1974)、テオ・アンゲロプロス監督『旅芸人の記憶』(1975)、アンジェイ・ワイダ監督『カティンの森』(2007)などのパンフレットを眺めていると、映画館が世界への窓であり、文化の発信地であったことを実感するだろう。

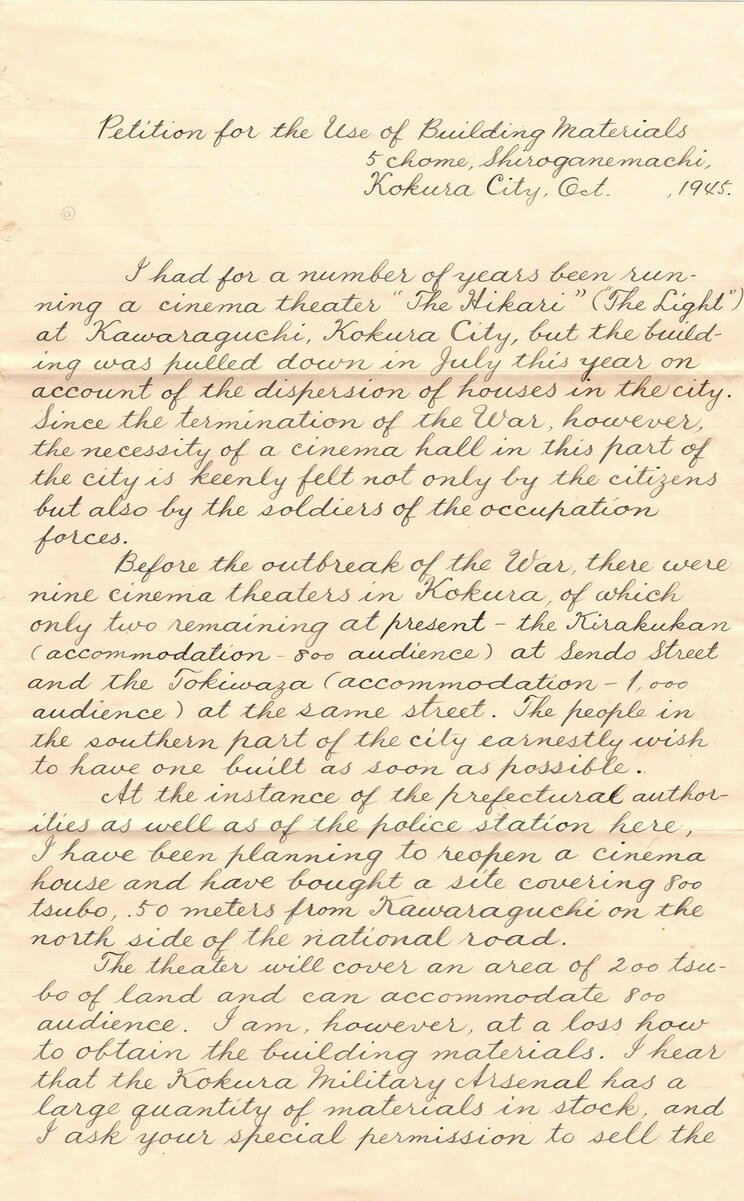

さらに特筆すべきは、故・松永武さんが映画研究のために収集し、映画芸能関係の資料を寄贈した北九州市の松永文庫所蔵資料から、九州で多くの映画館を経営していた「中村上コレクション」が特別展示されていることだ。映画法が施行され、軍国主義政策が推し進められる中、各映画館にも宣伝用スチールに「海軍省検閲済」のクレジットを入れることを求める注意書や、配給会社から「貯蓄奨励」の館内放送をする旨を伝える指示書など、歴史的にも貴重な資料が鎮座しているのは見逃せない。

ちなみに年中無休の印象がある映画館だが、本展覧会の企画担当で主任研究員の岡田秀則さんによると、1945年8月15日の終戦日の翌日から1週間、休業した歴史があるという。

となると、コロナ禍の昨年、緊急事態宣言における政府の要請により映画館が休業を余儀なくされたことは、終戦時以来の非常事態で、「一度、日本の映画館がどのような歴史を巡ってきたのか、きちんと検証できないものか」と考え、本展に繋がったという。映画館の歴史を辿りながら日本の歩みそのものを考えるよい機会となりそうだ。

展覧会「日本の映画館」

4月12日〜7月17日、東京・国立映画アーカイブ展示室にて開催中

https://www.nfaj.go.jp/exhibition/movietheatres2022/

取材・文/中山治美 構成/松山梢