ふりかけは日本が誇る食文化!

––そもそも松江さんが代表理事を務める「国際ふりかけ協議会」って、どんな団体なのでしょうか?

国際ふりかけ協議会は、「ふりかけを通じた地域振興、経済発展、国際交流」を目的に発足されました。主な活動としては、たとえば、ASEAN諸国の子どもたちにふりかけを提供しています。東南アジアはお米がたくさん採れるので、ふりかけでカルシウムなどの栄養補給をしてもらって、体づくりに役立ててもらいたいと思ったのがきっかけです。あと、最近は自然災害が増えていますが、避難所にふりかけを提供する活動も行っています。白いごはんばかりだとどうしても飽きてしまいますし、ふりかけは常温で長期間保存できるので、非常食としてもぴったりなんです。

––ふりかけを海外に提供しているということですが、そもそもふりかけは日本で生まれたものなのですか?

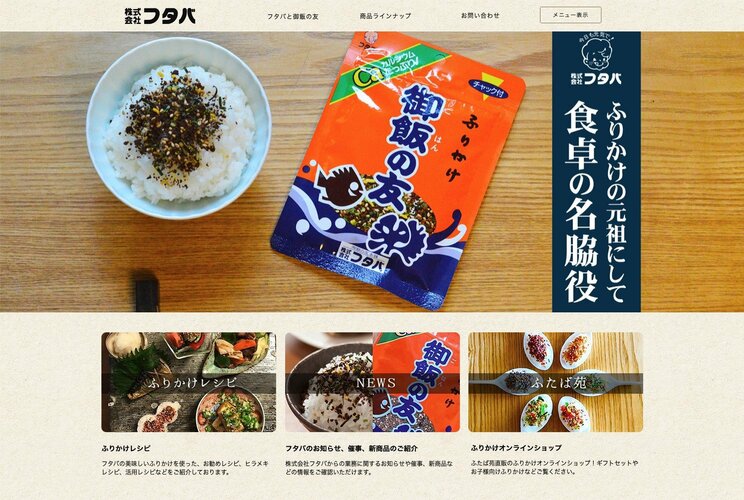

ふりかけは、日本独自の食文化なんです。起源は諸説ありますが、大正時代に熊本県の吉丸末吉さんという薬剤師がつくった「御飯の友」が商品化の始まりだという説があります。賞味期限が長いので、昔は軍用食としても使われていたそうです。

––ふりかけを製造する日本メーカーって、どれほど存在しているのでしょう?

「ふりかけ専業」の会社はそれほど多くありませんが、今は多くの食品会社がふりかけをつくっています。食品会社から見ると、ふりかけは参入しやすい分野なんだと思います。先ほども言ったように賞味期限が長いので、一度生産したら、時間をかけて売っていくことができるんです。実は、私自身も商品を開発しています。

––ご自身でもふりかけ開発を! どんな商品なのでしょうか?

「シャカシャカ変身ふりかけ」という商品です。蓋の中にスパイスが入っていて、振れば振るほど味が変わります。柚子胡椒とか明太子とか、蓋の中に入れるスパイスを変えることで、いろんなバリエーションのふりかけを作り出せるんですよ。これに関連したワークショップも開催していて、子どもたちに16種類の中から好きなスパイスを2つ選んでもらって、オリジナルふりかけづくりに挑戦してもらいます。

––なぜ自分でふりかけを作ろうと思ったのですか?

世の中に出回っているふりかけの「容器」が、どれも同じ形ばかりだったんですよ。ふりかけの容器とか食べ方とかって昔のままで、ほとんど進化していないのでは……と感じたのが開発のきっかけです。私たちは「ふりかけの発展」を目指しているので、自分たちが新しいことに取り組むことで、メーカーさんが奮起するきっかけになるんじゃないかと思いました。