実際の市場開放には結びつかない形が制度として固定化

この結果の背景には、農業関税に関する制度的な構造の歪みがある。日本を含む先進国においては、実際に適用されている関税率と、WTO上で約束された上限税率との間に大きな差が存在する。

平均で27%と設定されている上限税率に対し、実際に適用されている税率はおよそ14%にすぎない。この構造的な差を「バインディング・オーバーハング」と呼ぶ。

制度上は高い関税を残したまま、表面上の削減を演出する手法が温存されている。数字を動かしているように見せかけながら、実際の市場開放には結びつかない形が制度として固定化されている。

このような帳簿上の関税改革が、どれほど制度の自由化を阻害しているかについても、世界銀行の比較分析が存在する。段階的に関税を削減していく方式と、一律に同じ割合で削減する方式を比較したところ、後者でも実質的な自由化効果は十分に達成可能であるという結果が導き出されている。

農業において関税率が極端に高い品目については、例えば200%の上限を設定するという手法を併用することで、自由化の効果は大きく拡大するという試算もある。

地球環境にも、財布にもやさしくない「レジ袋有料化」

農業政策の改革を演出として終わらせないためには、数字の帳尻合わせではなく、関税制度そのものの構造を見直すことが必要である。

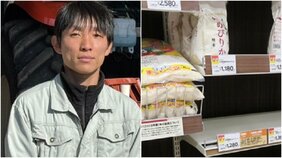

適用税率と上限税率の乖離を是正し、例外品目に逃げ込む余地をなくさなければ、真の意味での市場開放には到達しない。農業に特別な保護を加えることで現場を守っているという構図自体が、実は生産者の自立を妨げ、納税者の負担を増やしている。

農業を強くするという意思を持つならば、まず制度の歪みを正し、実効的な市場競争の導入に踏み込むべきである。農政における「本当の改革」は、既得権の再配分ではなく、既得権の解体に他ならない。

筆者も、政府の政策に対して意見をしてきたが、かつて農政の改革をしようとし、かつ既得権益たちにボロボロにされ頓挫した経歴を持つ小泉進次郎氏に関しては、一縷の望みを持っている。

レジ袋有料化、環境税増税の推進などロクなことをしてこなかったが、それにおいて大きな批判を受け、本人としても失地挽回の気持ちはあるのだと信じたい。

いよいよ、国民の前でうまく実績をアピールできれば総理大臣への道が現実のものとなってきたわけだが、やったことといえば「有料レジ袋」という、地球環境にも、日本人の財布にもやさしくないことが判明している実績しかない人物が、本当にコメの値段を下げることができるのだろうか。ここでまともな改革ができないなら、一生、できないだろう。

文/小倉健一