日本人がパンを食べる理想の頻度は月に2~4回? お米を食べたら太るは本当? 知っておきたい主食の栄養学

炊き立ての白米や香ばしいパン…おいしい主食はついつい食べ過ぎてしまいがち。だが、こうした炭水化物を食べ過ぎてしまうと、みるみる太ってしまうことはいまや誰もが知っている。けれど、主食には食べてもいい種類や知っておくと安心な食べる適量があることをご存知だろうか。

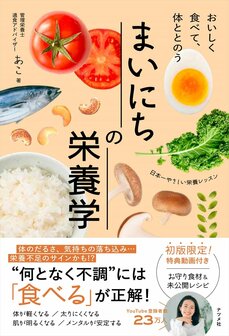

女性のための栄養学をYouTubeで発信するあこさんの最新の著書、『おいしく食べて、体ととのう まいにちの栄養学』より一部を抜粋・再構成し主食の栄養学を紹介する。

おいしく食べて、体ととのう まいにちの栄養学 #2

腸内環境を荒らす可能性があるゾヌリン

パンに含まれるグルテンにはゾヌリンというたんぱく質の一種が含まれます。ゾヌリンは腸の粘膜細胞のつなぎ目をゆるめてしまい、そこから体によくない物質が取り込まれる可能性が。

この現象は一般的に「リーキーガット症候群(腸管粘膜の透過性亢進)」と呼ばれ、アレルギーや肌荒れなどの原因になる可能性が指摘されています。これがパンの食べすぎはよくないと言われる所以です。

こう言われるとパンを排除したくなるかもしれませんが、全くパンを食べられない「セリアック病」の人は日本人では0.1%未満。ですので、パンを一生排除する必要もないかなと私は考えています。

写真/shutterstock

写真/shutterstock

体調を見ながら「ごはんときどきパン」

最も大切なことは頻度とタイミング。パンを食べる頻度が毎日の人と週1回の人では、腸に対するインパクトが異なることが想像できます。

また便秘や下痢、腹部膨満感などのお腹の症状があるときにはパンを控えておくなど、タイミングを見計らうことも重要です。パンは手軽で食べやすいものですが、食パンや菓子パンは肥満や糖尿病のリスクも上昇させる可能性があります。

基本の主食はごはんとし、自分の体調を見ながらパンの頻度を月2回、4回などと目安を作っておけると◎。この頻度は年々変化していく可能性もあるので、フレキシブルに対応していくのがよいでしょう。

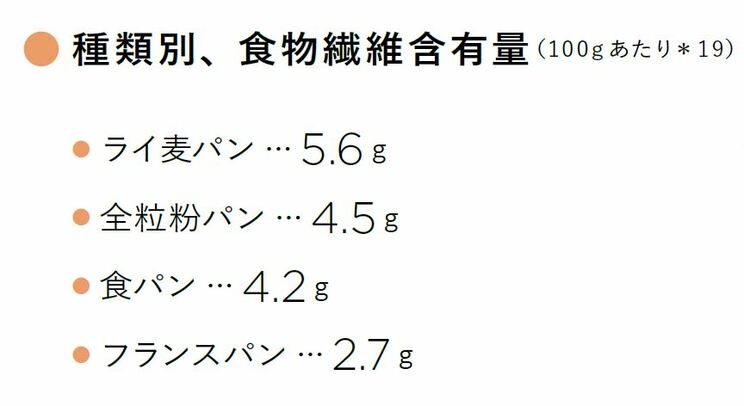

2007年に行われたメタ分析では、大麦粉や全粒粉などを利用したパンは糖尿病リスクを低下させることが示されています。

パンでもごはんでも食物繊維を多く含むものが「健康効果あり」というわけですね。これらのことを踏まえて、ご自身なりのパンとの付き合い方を考えていけるとよいと思います。

図/書籍『おいしく食べて、体ととのう まいにちの栄養学』より

おいしく食べて、体ととのう まいにちの栄養学

あこ

2024/12/17

1,694円(税込)

256ページ

ISBN: 978-4816376498

何となく不調は食事で改善できる!

YouTubeで大人気の管理栄養士が教える

あなたの心身を元気にする「日本一やさしい栄養レッスン」

なかなかとれない疲れや体のだるさ、気持ちの落ち込み、季節の体調不良など、“何となく不調”を感じていませんか。

実は、その体調不良の陰には栄養不足や栄養の偏りが隠れていることが多いのです。

大切なのは、体のしくみや栄養素のことを知って、自分に合う食事を選択できること。

それだけで、おのずと不調がやわらぎ、体がラクになっていきます。

女性のための栄養学を研究し、体調不良のお悩みを食事で改善してきた管理栄養士のあこさん(「あこの栄養学」YouTube登録者数23万人/2024年11月時点)。

毎日忙しく頑張っている人たちに伝えたい、栄養知識と食事法を凝縮したバイブルです。

気になるところから読んでいくだけで、自分の体質や体調に合った食べ物を選ぶ知識が身につきます。

「こんなことを知りたかった!」「わかりやすいから、やってみようと思える!」

そんな情報をカラービジュアルとともにたっぷり紹介しました。

*** こんなことがわかるようになります! ***

◎女性特有の体のしくみ・男女の違い

◎冷えや月経前後、産後、更年期症状、閉経後まで、ライフステージごとに必要な栄養

◎女性の体に合ったダイエット術

◎不調別 不足気味の栄養素と栄養補給できる食材

◎季節の不調をやわらげる おすすめ野菜とその効能

◎朝・昼・晩 1日元気に過ごすための食習慣

◎白米、パン、乳製品…気になる食品との付き合い方