新生活が始まる4月。今年も多くの人が進学や就職に合わせて居を移したことだろう。

日本では6割ほどの高校生が大学に進むが、その中の半数以上は他県の大学に進学している。大学の数は地域によって偏りが大きく、東京都には143の大学が集まる一方で、島根県や佐賀県には2つしかない。自分の県に行きたい大学・行ける大学が見つからない場合、他県の大学を選択肢に入れることになる。

大学は入試の難易度だけでは決められない。学びたい分野、通学の費用、帰省の手間……。さまざまな条件を考えながら受験する大学を選ぶことになる。

こうした個々人の選択が集まった結果、それぞれの地域ごとに「進学圏」と呼べるようなまとまりができてゆく。今回はそうした進学流動の地域性を、統計を使った色分け地図から見てみよう。

なお、本稿で用いる「学校基本調査」(文部科学省)のデータは、各生徒の居住地ではなく出身高校の所在地によって集計されたものである点に注意されたい。

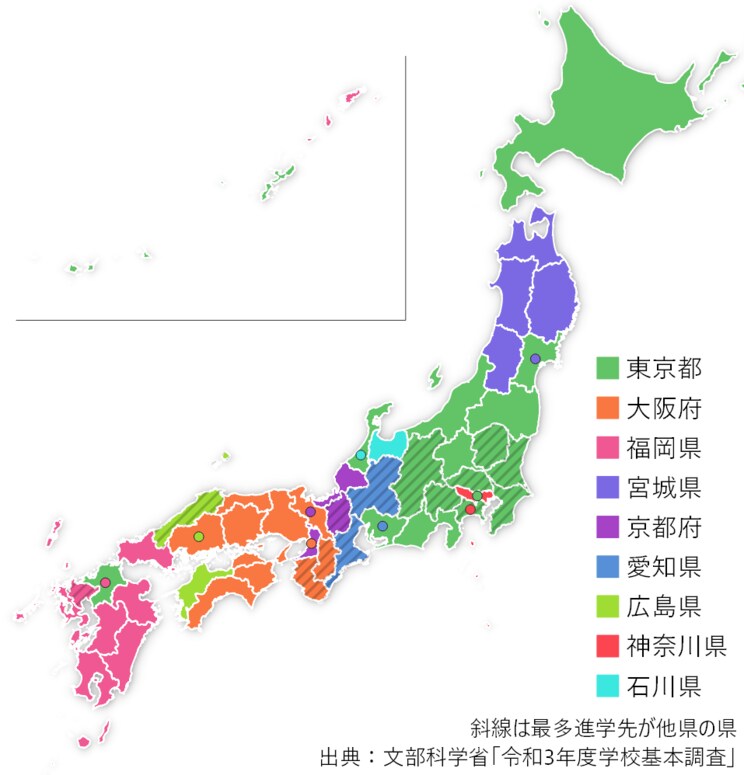

この地図は、それぞれの県にある高校から、自県以外でどの県の大学に進学する人が最も多いかを示したものである。いくつかエリアが分かれており、一般的な地方区分と重なるものもあれば、そうでないものもある。

最も広い範囲から人を集めるのは、やはり東京都だ。関東一円だけでなく、東海や東北へもその勢力圏を広げている。

関東に至っては、群馬県以外はすべて自県よりも東京へ進学する人のほうが多いという有様だ。宮城県・愛知県・福岡県といった各地方の中心県の場合、その地方に他に有力な県がないために2番手が東京になることが多い。他県との距離が遠い北海道や沖縄県の場合は、どうせ他県に行くなら中途半端に近い場所よりも東京を選ぶ人が多いということだろう。

東京都に次いで進学圏が広いのが大阪府で、関西に加えて中四国からも学生を集めている。大阪大学には約1万5000人の学部生が在籍しており、これは国公立大学では最も多い(院生を含めると東京大学が最多)。また、大阪市立大学と大阪府立大学の統合により2022年4月に開学する大阪公立大学は、学部入学定員数では国公立第3位となる。

そのほか、宮城、愛知、広島、福岡など、各地方の中心県が近隣から学生を集めている。しかし、広島は大阪と福岡に挟まれているせいか、中四国の中でも島根と愛媛の2県でしか最多となっていない。北陸は進学傾向が各県によりバラバラで、上越新幹線で東京とつながる新潟から京都に近い福井まで多様な進学先が拮抗している。