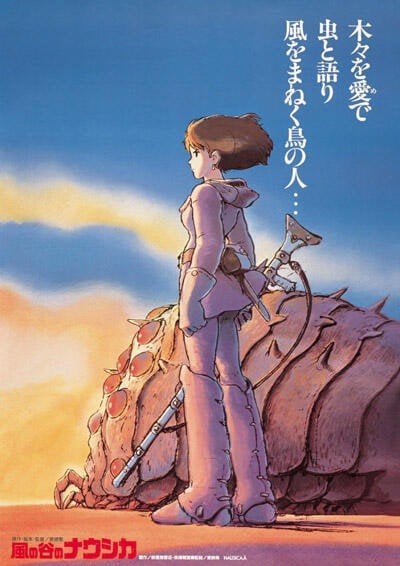

話題を呼ぶマンガ版『ナウシカ』

「原作がない作品は映画化できない」。映像会議の結果を『アニメージュ』編集部から伝えられた宮﨑駿(以下宮崎)は、「じゃあ、原作を描いちゃいましょう」とマンガ連載の検討をはじめた。その経緯を、鈴木敏夫(以下鈴木)は次のように語っている。

どういうマンガを描くかっていうところから話したんですよ。それで自分が何をいったかよく覚えているんですけれど、『大河ドラマやりませんか』っていったのは僕でした。なんでかというと、そのころ少年誌はじめ、流行っていたマンガがみんなちまちましていたんですよ。ラブコメ全盛時代で。一番象徴的なのが『タッチ』。

そういうのじゃなくて、もっと大きなドラマをやりませんかっていって。それで僕がいったのは、梶原一騎の発明で、読み切り連載というマンガの描き方があるけれど、僕らはマンガ雑誌じゃないから、このマンガによって雑誌の人気が左右されるわけじゃない、だから好きなものを、面白いものを、連載だとかそういうことを意識せずに好きなように描いてくれと。そういったのをよく覚えていますね。(『風に吹かれて』)

鈴木のこの提案を受けて、宮﨑は壮大なストーリーのマンガ連載を構想し始め、それが今日の『ナウシカ』となっていく。こうして連載の大きな方向性は決まったが、次なる課題として、どのようなタッチの絵にするかも検討しなければならなかった。そこで宮﨑は鈴木を阿佐ヶ谷の事務所「二馬力」に呼び寄せ、3種類のタッチで描いたマンガを見せることにした。

一つは、緻密に描き込まれたもの。宮﨑曰く、このタッチだと1日に1枚も描くことはできない。二つめは、描き込みがそれほどないもの。これならば1日30ページは描ける。そして、三つめに提案してきたのは、一つめと二つめの中間のタッチだった。

この宮﨑の提案に対して、鈴木が選んだのは緻密に描き込まれた一つめのタッチ。生産性よりも、マンガそのものとしての質を追求すべきという考えに迷いはなかった。そういったやりとりを経ていくうちに、やがて宮﨑の心境にも変化が表れてきたと鈴木は述懐している。

宮さんは本当にまじめなんですよ。

「映画の原作を作っちゃおうか」ということではじまったのに、彼は悩むんですね。こんなことを言うんです。「鈴木さん、映画企画が前提にあって漫画を描くというのは、これはやっぱり漫画に対して失礼だ。そんなつもりでやったのでは漫画として失格で、誰も読んでくれないんじゃないか。漫画としてちゃんと描く」。

宮さんはいつもそうですが、いくつか選択肢がある場合、結局もっともまじめな方向で決断するんです。(『仕事道楽』)