歳月とともに変化する人間の姿を描く

ーー二人の出会いのきっかけとなった月夜の國田屋殺しに始まって、作中ではいくつもの謎めいた事件が起こります。やがてその背後に、長谷川平蔵すら巻き込んだ大きな力があることが分かってくる。大小のエピソードが複雑に絡み合ってくる物語ですが、事前に細部まで考えておられたんでしょうか。

月村 何度か時間を飛ばすことになるので、どの時代を取り上げるかは事前にしっかりと決めておきました。後でやっぱり失敗だったと判明しても、連載が始まってしまったらどうしようもないですからね。そこは慎重に検算を重ねて、この時代とこの時代だったらうまく話が繫(つな)がるなと吟味しました。

逆にいうと決まっていたのはそこまでで、その中でどんな事件を起こしてどう対処するかという具体的なアイデアは一切決めていないんです。他の作品でもそうですが、プロットには「手がかりを摑(つか)んだ主人公は危機を突破する」というようなことしか書いていない。締め切りが近づいてくると、「〝手がかり〟って一体どんな手がかりなんだ?」と頭を抱えることになります(笑)。最終的にはどうにかなるんですが、思いつくまではハラハラものですね。

ーー連載していて、ここは想定外だったという展開やシーンはありますか。

月村 自分で意外だったのは、途中で意地悪な両替商仲間がたくさん出てくるじゃないですか。以前だったら、利兵衛の地位を狙う両替商が執念深く足を引っ張る、というサスペンスフルな展開にしていたと思うんですよ。しかし今回はそういう連中が、歳月の流れとともにいい奴になっているんですよね。そこは自然に書いた部分なんですけど、人は時間とともに変化していき、誰かがいなくなると別の誰かがその役を果たす。そうやって世の中は回っているんだという社会観、組織観みたいなものが出てきたのは、自分でもちょっと意外でした。これが成長と言えるのかは分かりませんが、自分の中で何かが変わってきているんだなということは感じましたね。これまでより筆が一段深いところに入り込んでいく感覚があって、それは良かったなと思います。

ーー公儀の手先となって暗躍するのが、染物屋の二階に間借りしている正体不明の侍・伊丹塔仁。たびたび喬十郎の前に現れる塔仁は、この時代の闇を象徴するような不気味なキャラクターですね。

月村 伊丹塔仁はプロットの段階では最初の方にしか出てこないはずだったんです。名前もその場限りの思いつきで、必要があれば変えるつもりだったんですが、染物屋の二階に間借りしていて「御二階様(おにかいさま)」、転じて「鬼飼様」と呼ばれているという着想を得た途端、彼の存在が大きくなったんですね。御二階様というネーミングには、近年失われつつある正統的な伝奇時代小説のニュアンスがありますし、このキャラクターは一度きりの登場にするのはもったいない、後々活躍させた方がいいんじゃないかと考え直したんです。

ーー物語後半で彼の意外な素性が明かされることになります。

月村 幕府のために働いているという設定は初登場時からありましたが、どういうモチベーションで実行しているのかについては、書きながら考えました。

ーー利兵衛の一人娘・おりんも物語後半で重要な役割を担うキャラクターです。「算盤小町」と異名を取るほど商いに通じたおりんは、腐敗した権力に取り込まれかけていた利兵衛にとって、一筋の光となります。

月村 当初おりんもここまで活躍する予定はなかったんです。ただ利兵衛が置かれている苦しい状況を脱するために、手を貸してくれるキャラクターが誰か必要だった。どういう人物なら不自然さがないかと考えているうちに、海保青陵という実在の経世家(経済学者)に行き当たりました。そこで娘のおりんが海保青陵に傾倒して、日本橋の道場に通っているという展開が生まれてきたんです。まるで計算していたようにうまく収まりましたが、彼女が経世家になるという展開も、連載途中に生まれてきたものです。結果として、より現代人に響くキャラクターになったように思っています。

ーーそのほかにも時代劇ドラマばりの活躍を見せる遠山金四郎や、病身ながら喬十郎を支える妻の志津など、魅力的なキャラクターが数多く登場しますね。

月村 自分では角治郎が気に入っているんです。角治郎は古着屋を営みながら裏の世界と関わりを持ち続けているんですが、途中でこんな世の中には付き合っていられない、という感じで退場してしまう。あれはどこか作者の気持ちを代弁しているところがあったと思います。善人ではないんだけど、かといって根っからの悪人とも言い切れない。どっちつかずのグレーゾーンに生きるというあり方は、人間としてリアルなんじゃないかと感じています。

遠山金四郎に関しては、初稿時に編集から「人物像がはっきりしない」という指摘がありまして、いろいろ考えた結果、「金田一耕助をモデルにしよう」と思いつきました。これは面白いんじゃないかと。いわゆる遠山の金さんには従来のイメージが強烈にありますから、それを踏襲した上で個性的な人物になってくれたのではと思います。金四郎は実はかなり幕末に近い時期の人物で、出番の少ないのが残念なくらいでした。

「甘さが強さである」というテーマを追い求めて

ーー年齢を重ね、火付盗賊改となった喬十郎は、とうとう数十年来の因縁に決着を付けることになります。月村さんのこれまでの作風から血で血を洗う死闘が展開するのでは……、と思っていたのですが、また違った形のクライマックスが用意されていて驚きました。

月村 そこでチャンバラにするのは普通過ぎるだろうなと。今回はこれまで以上に人間性に寄り添った作品を目指していましたし、時代小説も時とともに変化していくものですからね。どうすれば現代の読者により深く伝わって、しかも時代小説としてインパクトのあるクライマックスが書けるか。熟考した結果あのような展開になりました。

ーー喬十郎も利兵衛も、それぞれの立場で時代の大きな闇に触れ、打ちひしがれることになる。ある意味では非常にビターな話だと思うのですが、だからこそ喬十郎の「甘さ」や、利兵衛の流していた涙が大切なものに思えます。

月村 やはり甘さが強さである、ということは喬十郎にとって人生のテーマだったんでしょう。それを彼は一生かけて理解しようとし、利兵衛は喬十郎の甘さによって自分自身がずっと救われてきたことを晩年にいたって悟る。そういう意味でもこの二人の人生は、深く結びついていたんですね。

ーー「残照」と題された最終章では、大きな事件を経験した後の、二人の晩年が描かれています。しみじみと胸に迫るラストシーンですね。

月村 本当は事件が解決したところで終わりにしようと思っていたんです。ただ二人のその後を書いた方が、より読者に感情移入してもらえるんじゃないかと。あのラストを書いたことで人情ものの味わいも強まりましたし、自分では成功したラストじゃないかと思っています。

ーー青年期の血気、中年期の不安、壮年期の覚悟、そして晩年の達観。対照的な二人の主人公を通して人生のさまざまな局面を追体験させてくれる、力強いエンターテインメントだなと感じました。執筆を終えた今、月村さんはこの作品についてどうお考えになっていますか。

月村 難しいことは考えず、まずは時代小説として楽しんでいただければ本望です。その上でこうも思っていますね。現在と過去はまったく切り離されているのではなく、過去の集積の上に現在が成り立っている。それは近年、昭和史を題材にした作品を書いていて痛感することですし、今回この作品を書いていて、より切実にそう感じました。日本人のあり方というのは、江戸時代から現在までそれほど変わっていないんじゃないか。だから過去の過ちを、私たちは何度もくり返してしまうのではないのか。この小説に書いた腐敗の構造は、普遍的なものなのだろうと思います。

気軽に楽しんでもらうのが一番ですが、そういう歴史の流れにも思いを馳せていただけるといいなと思っています。

「小説すばる」2022年11月号転載

関連書籍

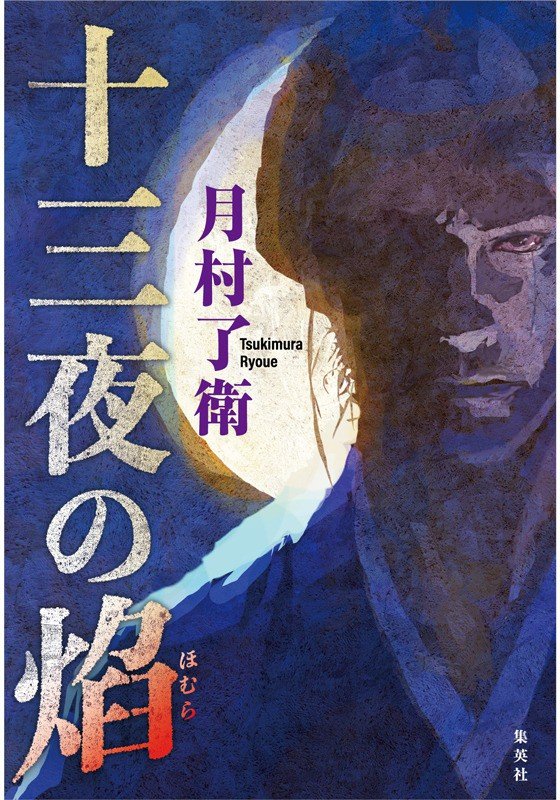

著者:月村 了衛

集英社

定価:本体1,800円+税