「オールドマン・パーと仲良くする」。その意味とは?

オーガスタ・ナショナルGCというコースは、マスターズを開催するにあたって、何回か改修をしています。今年も11番と15番のティーグラウンドを後ろに下げて、トータルで7500ヤードを超えるセッティングになりました。

どうしてそういう改修をするかといえば、クラブやボールの進化で開場当時と比べると格段に飛距離が出るようになっている現実があるからです。けれど、グリーンの形状によっては、(高く上がってボールが止まりやすい)ショートアイアンじゃないと乗せにくいホールがあります。

例えば、5番ホール。あそこは、ジャック・ニクラウス(マスターズ6回優勝)のアドバイスで距離を伸ばしたんです。ティーショットの飛距離が伸びたことによって、みんながショートアイアンで狙えるようになったら意味がないと。つまり、グリーンを狙う番手を考えた距離を一番大切にしている。

それはマスターズの創始者、ボビー・ジョーンズの「ゴルフとはオールドマン・パーと仲良くすること」という考え方、つまり、同伴競技者などに惑わされることなく、スコアカードのパーを相手に冷静にプレーするという思想があるわけです。

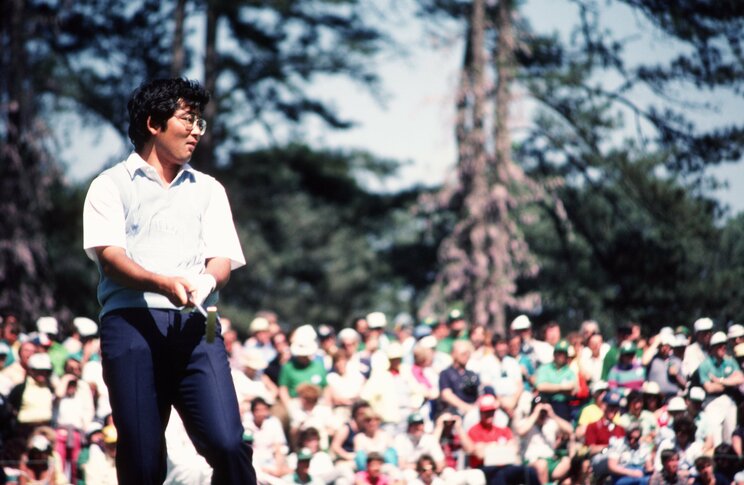

実際、私が取材に行くようなった1970年代のマスターズは、パープレーならだいたいトップ10以内。それが時代とともに12位になり15位になり……。要するにパーの価値が落ちてきてしまった。それをオーガスタ・ナショナルGCとしては上げたいと。

ただね、一方で30アンダーとかのスコアが出ちゃっていいじゃないかとも思うわけです。以前、倉本昌弘プロ(前PGA=日本プロゴルフ協会会長)が言っていたんだけど、イギリスのセントアンドリューズは400年前にできたコースで、あのコースを改修したら終わりだね、と。

なぜかと聞いたら、セントアンドリューズでは、約150年前から全英オープンが30回近く行われているけど、スコアはその時々のものがその時代のベストなんですよね。それが、100年以上経って30アンダーになったということは、その期間のゴルフの進化がわかるじゃないですか。だから尺度として残しておいてもいいんじゃないか、という考え方ですね。

ただ競技としては、20年前くらいまでは1日2アンダー、4日間で8アンダー。これくらいがベストといわれていました。なぜか。これくらいだともう本当に団子状態になるんです。誰が勝ってもおかしくない。だから競技として、イベントとしては、ものすごく面白い。たぶん、今は1日3アンダーくらいになっているんじゃないかと思います。ちなみに、去年の松山英樹の優勝スコアは10アンダーでしたね。