マイナンバーカードのメリットとデメリット

そもそもマイナンバーカードとは、どんなもので、どんなメリットがあるのか? そう聞かれると、自信をもって答えられる人は多くないでしょう。

本来ならば、国は、マイナンバーカードが本人証明のためのカードであること、マイナポータルに個人情報を(本人の同意の上で)集めて、民間も含めて、使用する目的のものであることを丁寧に説明すべきでした。

後述するように、「自分は同意した覚えはない」という情報でも、「同意しない」とわざわざ言わなければ、同意したものとみなされ、いつのまにかマイナポータルで見られるようになっている、といったケースもあります。

こう書くと、「カードをつくる時に、そんな説明はされなかった」と言う人がほとんどでしょう。でも、丁寧に「あなたの個人情報をすべてマイナポータルで見られるようにしてあるので、もし、情報が漏れても、自己責任でお願いします」などと言ったら、多くの人がノーと言うに決まっています。

そこで、政府は、そんなことは一言も言わずに、「マイナンバーカードを持っていると、こんなに便利です」という説明を繰り返してきたのです。

しかし、マイナンバーカードはそんなに便利なのか?

いまでは9000万枚を超えるほど普及しているはずですが、「やっぱり便利で、マイナンバーカードなしにはやっていけない」という声は聞いたことがありません。マイナンバーカードなどなくても、ほとんどの人は、それほど生活に不便は感じていないというのが、私の実感です。

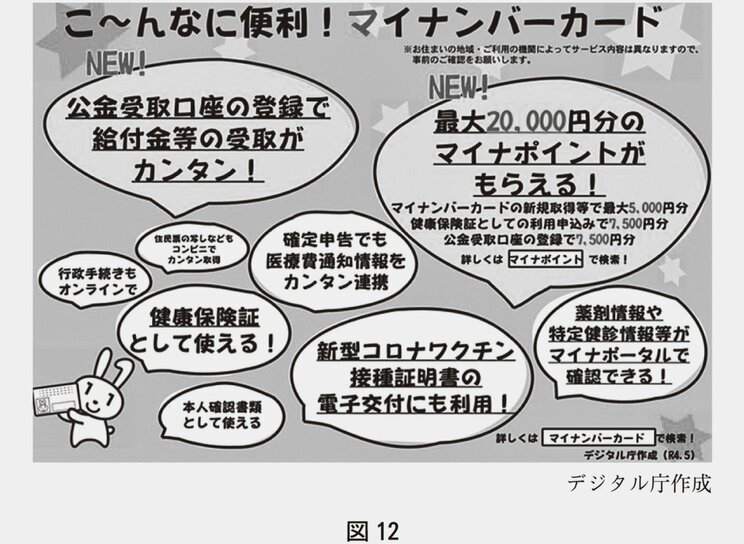

国は「こんなに便利!」と言うけれど……

国も、便利でなければカードが普及しないということは、重々承知していたはずです。ですから、パンフレットなどでは「こんなに便利!」と強調した宣伝をしています。

ただ、こんなパンフレット(図12)を見せられても、首をかしげる人が多いのではないでしょうか。

「公金受取口座の登録で給付金等の受取がカンタン!」と言われても、マイナンバーカードを使ってコロナの時の10万円の給付金をオンラインで申請した人は、「便利」どころか、紙やプラスチックの保険証で郵送申請した人よりも給付が遅くなったり、オンラインでの受け付けができない自治体が出てきたりで、ひどい目に遭いました。

コロナのワクチン接種証明も、証明書を出せと言われるケースが少なかっただけでなく、民間で操作が簡単なワクチン証明書がどんどん出てきたので、ことさらにマイナンバーカードで電子証明を行う必要性が感じられませんでした。

確定申告も、年に1回のことだし、サラリーマンだと医療費控除を申請するくらいで、マイナンバーさえあれば、マイナンバーカードをわざわざつくらなくても、国税庁のページに入って、簡単に確定申告ができます。

これでは、カードがなかなか普及しなかったのもうなずけます。サービスを受けるはずの国民から見て、特に便利に感じられず、魅力に乏しいのです。