厚生労働省は適量を「1日20g」と定める

多くの酒飲みが知りたいと感じているのは、自分にとってどれぐらいの飲酒量が「適量」なのか、ということである。酒に強いからといって、毎晩浴びるように飲んでいたら病気になるのは目に見えている。飲み過ぎが体に悪いのは明らかだが、それならばどれぐらいの飲酒量なら「ほどほど」に飲んだことになるのだろうか。

また、「ほどほど」に飲めば健康にいいのではないか、という期待も多くの人にあるだろう。長寿大国の日本では、100歳を超える長寿の方が晩酌をするシーンがニュースなどで流れたりもするので、「酒は百薬の長」という言葉が今なお多くの人に信じられている。

そこで、飲酒と健康についての研究を手がける医師の筑波大学准教授・吉本尚さんに聞いてみた。先生、医学的な「適量」はあるのでしょうか?

「厚生労働省は2000年に、世紀における国民健康づくりを目的とした『健康日本21(第1次)』を発表しました。その中で、『節度ある適度な飲酒』として日平均純アルコール換算で約20g程度という数字が明文化されました。これが日本におけるいわゆる『適量』であり、この数字が出たのは画期的なことでした」(吉本さん)

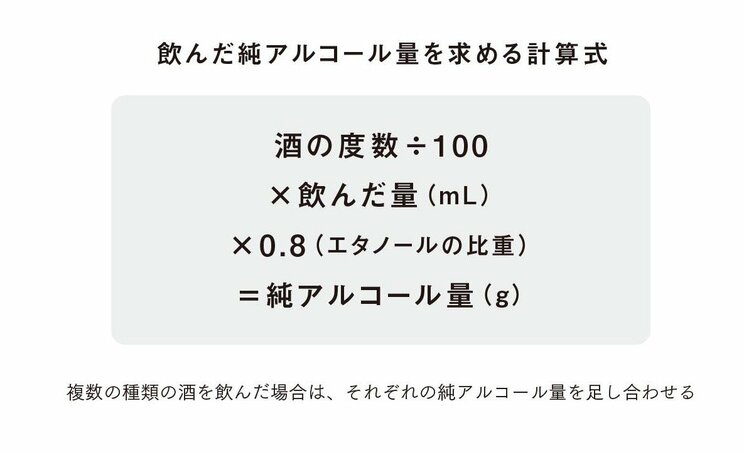

1日平均純アルコール換算で約20g程度……。これはつまり、飲んだ酒に含まれるアルコールの重さがだいたい20gになるという意味だ。上図のような計算式で純アルコールの量を求めることができる。そして、20gというと、ビールなら中瓶(500ml)1本、日本酒なら1合(180ml)、ワインならグラス2~3杯だ。正直、少ない。しかも、女性はアルコールの影響をより受けやすいので、その半分から3分の2程度が適量だとされている。あまりの少なさにがっくりしてしまう。