「東京銭湯絵巻の巻」(ジャンプ・コミックス第130巻収録)

今回は、パトロールの途中に銭湯に立ち寄った両さんが、銭湯のペンキ絵にまつわる少年時代の思い出を回想するお話をお届けする。

両さんたち悪ガキたちが通う銭湯に、ある日、若い女性が訪れた、彼女は美大生で、壁のペンキ絵を描きたいと願うが……。

両さんの思い出の中にある銭湯の特徴について挙げると、まずはなんといっても高くそびえた煙突。ボイラーで大量の湯を沸かすため、排気になくてはならない装備だ。

そして次に、関東圏、特に東京には特に多い寺社仏閣を思わせる宮作りの構え。豪華な外観は、煙突とともに、高層建築物の少ない時代においては地域のランドマーク的な存在だったのではないだろうか。

ちなみにこの様式は1923年の関東大震災後に増えたもので、それ以前には店舗併設の都市型住宅である町屋作りが中心だったとのこと。江戸時代にさかのぼると、休憩室や寄り合い所的なスペース、茶菓の提供サービスなどの設備がある、現代のスーパー銭湯的な二階建ての銭湯も多かったようだ(ちなみに男女混浴が当たり前だった……)。

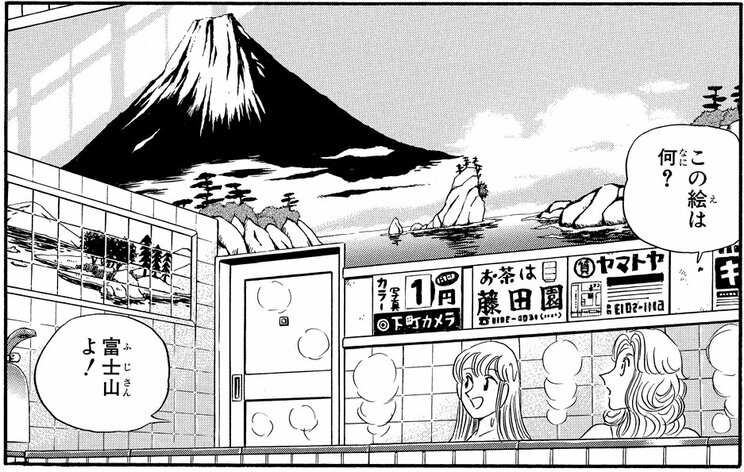

そして本作の主題となっている、浴室壁面のペンキ絵について。これも関東の銭湯には現代に至るまでよく見られる。1912年に千代田区の銭湯「キカイ湯」が画家の川越広四郎に依頼した壁画が評判を呼び、それがまねられて広まったという。また、川越が自身の出身地・静岡の象徴である富士山を描いたことから、富士山が壁画の定番となったとのこと。

このペンキ絵は蒸気により退色や剥離を起こすので、定期的に描き直す必要があった。職人たちは、数年で消えていく絵に全力の情熱を込めたのだ。

それでは次のページから、銭湯の壁絵にまつわる少年両さんの少しビターな思い出をご堪能ください。