愚かな生き方かもしれないけど、

そういう人のほうが愛されると思うんです

「一休さん」の愛称で庶民から親しまれ、とんち話のアニメでも有名な一方で、破天荒な「風狂」の逸話が残る禅僧──室町時代に活躍した一休宗純とは何者なのでしょうか。

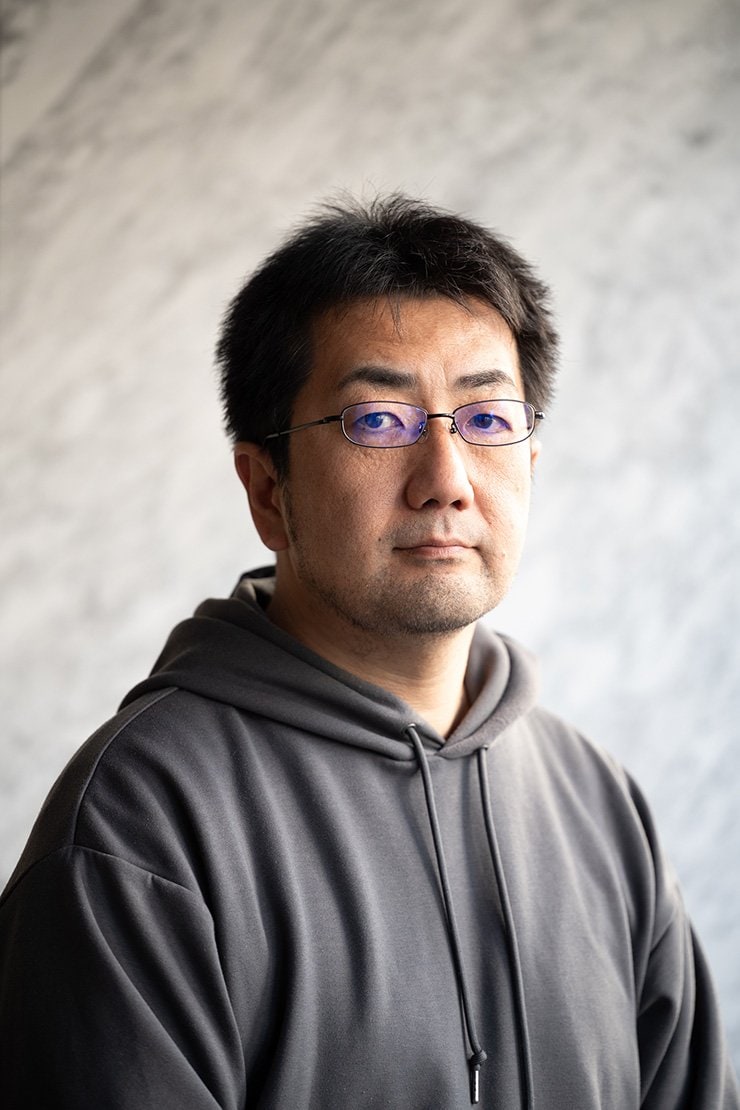

『宇喜多の捨て嫁』でデビューして以来、『天下一の軽口男』『孤剣の涯て』などの作品で時代小説に新風を吹き込んできた木下昌輝さん。今回挑んだのは、数々の伝説に彩られた異色の僧侶、一休宗純の波瀾万丈の生涯。出生の秘密、幕府と朝廷をめぐる権力闘争、禅宗の腐敗への反発、そして、生涯にわたって探求した禅への思いをあますところなく描いています。

木下さんが一休宗純を描いたのはなぜでしょうか。作品の舞台裏をうかがいました。

聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=露木聡子

ヒントになった

伝説の漫才師と人気格闘家

――『愚道一休』は禅僧、一休宗純の物語であり、同時に禅についての小説としても読み応えがありました。

一休については水上勉さんの『一休』がありますが、水上さんは子供の頃に禅寺で過ごされた方。僕のように禅についてまったく知らない門外漢が書いたものは珍しいかもしれませんね。

――『愚道一休』を書こうと思われたのはなぜでしょうか。

『絵金、闇を塗る』の後に「小説すばる」で何を連載しようかという打ち合わせがあって、次も『絵金』みたいなちょっとエロティックで、道徳にとらわれない人を書きたい、と思ったのがきっかけです。一休さんは女性との関係が有名だったし、天才絵師・絵金(広瀬金蔵)と似て奔放なところがあるから、一休さんを書きたいと提案したんです。

―― 書こうと思われてから、一休のことを調べられたと思うのですが、木下さんの中での一休像は変化しましたか。

思っていた以上にアバンギャルド──という言葉が正しいかどうかわからないですが──すごい人やなと。

けど、資料を読んだだけではどんな人間かいまいちよくわからなかったんです。とくに一休と養叟の関係が謎で。

―― 禅寺に修行に出た一休の前に現れた養叟は、腐敗した禅宗の世界で、行く道を照らす光のような存在でした。ところが、のちに僧侶として活動し始めると、とたんに一休は、養叟と激しく対立、攻撃するようになります。

そうなんですよ。だから、僕も最初は一休の気持ちがまったくわかりませんでした。歴史書を読んでみても、一休は養叟に対して、ほんまにひどいことを書いているんです。今でいう放送禁止用語みたいな罵詈雑言をぶつけている。じゃあ、養叟はどうかというと、一休が風狂というか、そういうめちゃくちゃなことをするのは悪くないと言ってるんですね。「あいつは公案(禅問答)の修行をあんまりしてない」とかちょっとした文句は言ってますけど。

禅の知識が僕にないから理解できないのかなと思って、一休を研究している何人かの方に取材させてもらったんですけど、その中のある方の言葉がヒントになりました。

「一休と養叟って、漫才師でいったら“やすきよ”なんですよ」

仲は悪いけれども、客を笑かすという目指す方向は一緒なんだと。それを聞いて、初めて一休がどういう人かわかったような気がしましたね。

――“やすきよ”ですか。横山やすし・西川きよし。一時代を築いた漫才コンビですね。一休が強烈なボケをかますやすしで、養叟がツッコミを入れる常識人のきよし。対照的な二人ですが、「笑い」とは何かについては一致していたのかもしれません。

一休と養叟の関係で、もう一組参考にした二人がいるんですよ。一休と養叟がぶつかり始めた中盤あたりで、どうしようかと悩んだ時、ヒントになったのが格闘技の選手なんです。平本蓮って知ってますか。

―― 知ってます。総合格闘技の若手選手ですよね。K-1で有名になって、今はRIZINで闘っている。

平本蓮は、最初、同じ総合格闘家の朝倉未来のことを尊敬する選手として挙げていたんですよ。それがある時からSNSで挑発するようになったんです。「ああ、そうか、一休もそういう感じなのかな」と。

好きな格闘家を超えるためには、尊敬だけじゃなくて、けなしてでも乗り越えなあかん、闘って勝たなきゃいけないという覚悟なんだと。禅にも殺仏殺祖という言葉があって、師匠を殺せ、みたいな教えがあるんですよ。

もしかしたら一休は、養叟をほんまに嫌いなんじゃなくて、乗り越えるためにそういう態度を取ったんじゃないか。そうしなければ一休は禅僧として成長できないと思ったんじゃないか。

お話を聞いた禅のお坊さんや研究者の中には、「師匠とめっちゃけんかしてたんですよ」という人が二人もいたんです。「えっ、何でですか?」と聞いたら、「いや、他愛もないことなんです。けど、そんな僕の思いを何でわかってくれないんだと、めっちゃ師匠とけんかしてます」と。

人間関係が濃いからそうなるのかもしれませんが、好きであればあるほど憎しみも募る。たしかに仲いい人ほど、ちょっとしたことでも許せない時がありますよね。

―― 道を究めるということは、誰かについていって、その人の後ろをそのまま歩くということではなくて、それを超えていかなくちゃいけない。

はい。よく守破離と言いますけど、弟子はどこかで師匠の教えを破って離れなければならないんでしょうね。一休は、それを一番アバンギャルドな方法でやった人なんじゃないかと思います。

デビュー作から続く、母と子の葛藤

――『愚道一休』は一休の幼少時代から描いています。第一章の「千菊丸」では、禅寺での修行と、出生の秘密、母への思いが描かれています。私はアニメの『一休さん』を見ていた世代なので、あの一休さんのお母さんへの思いの裏側を見ているように感じました。

一休のお母さんは南朝出身の官女で、北朝の天皇との間に生まれた子が一休だと言われているんですよね。一休は早くにお母さんと別れて禅寺に出され、お父さんが誰かわからない。アニメでは優しいお母さんでしたけど、僕が書いたお母さんはそれだけではなくて。

―― 息子に禅寺で出世してほしいという強い願いを持っています。一休もそれに応えたい。でも、大徳寺はじめ五山の禅宗の世界は腐敗していて、一休はそこで出世することに疑問を持ちます。大人になってからも母との葛藤が物語の軸の一つになっていますね。

母と子の葛藤は僕の手癖みたいなところもあるかもしれないです。デビュー作の『宇喜多の捨て嫁』でもお母さんをけっこう嫌なキャラとして書いているので。

何なんでしょうね。自分の中で母親を特別な存在だと思っているんでしょうか。一休のお母さんを書く時には、『宇喜多の捨て嫁』の頃を思い出しながら書いていました。

うちの母に対して嫌な気持ちはとくに持っていないんですが、知人や友人の何人かは、親のことで苦労していたやつがいたんです。小さい頃から親との関係でつらいものを背負ってる人もいるんだと知っていたので、気づかないうちに物語の中に入り込んでいるのかもしれません。

―― 一休が少年時代に出会う赤松越後守(持貞)という人物もかなり強烈ですね。一休がご落胤であることを知っていて、権力闘争に利用しようと考えます。

サイコパスっぽい悪役ですね。ああいう悪役は好きなんです。史実でも美貌で、面白いエピソードのある人なんです。播磨国の代官になれそうな時に、将軍の側室と密通したという嫌疑がかけられたり。そういう、自分の欲望に一直線な人が好きなんです。

ほとんどの人はそうはいかなくて、折り合いをつけて生きているわけじゃないですか。小説って自分ができないことをできるところがいいと思うんです。欲望のままに突っ走る悪人は書いてて楽しいですね。