ブランドじゃない、学校選び

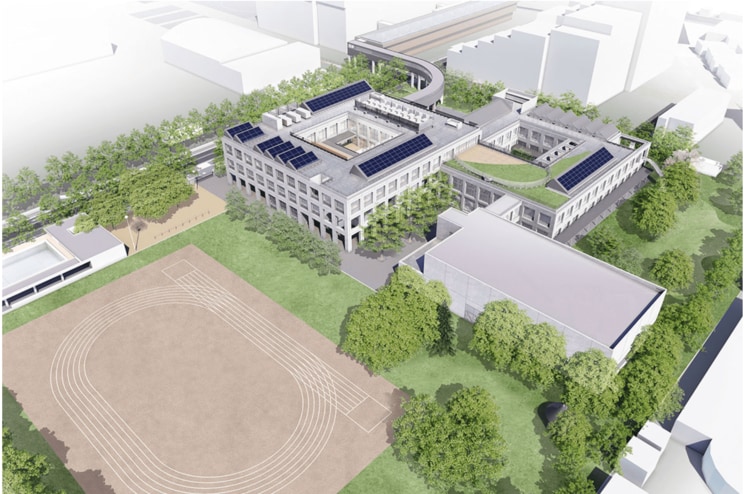

母体である立川国際中等教育学校は、2008年に開校した中高一貫校です。比較的新しい学校ですが、国際色豊かなカリキュラムで人気を集め、大学進学実績も有名大学がずらりと並ぶ進学校です。

これだけ優秀な学校の附属なら初年度の人気も納得と思うかもしれませんが、新設校では開校初年度は定員割れを起こすことは少なくないんです。実際の指導実績がないため、教育活動などの成果で判断することができませんから。

立川国際の特筆すべきところは、そんな初年度で30倍を超える倍率であること。これはとても大きなニュースです。

開校前からここまで注目されている理由には、この学校が開示している「小中高一貫教育」の内容がとても明確であり、しかもそれが現在の社会に求められている要素ということにあると考えます。

立川国際では、小学校1年生から英語の授業が週4時間、義務教育の9年間で通常の学校より1,000時間多く外国語を学習する、などのカリキュラムが明示されています。

実はこういった国際化を重視する教育方針の学校は他にも東京農業大学稲花小学校など、近年少しずつ増えています。これは「社会に出たら語学力が不可欠だ」ということを強く感じている若い世代の親が増えているという背景があるのではと思います。

これまで志望校の決め手となっていた「学校ブランド」や、10年以上先の大学進学実績ではなく、「どんな環境でどんなカリキュラムが組まれているのか」ということを冷静に見る親が増えてきていることの表れです。