昨今のサウナブームの実情

2020年12月にフィンランド式のサウナ入浴文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで、巷では『新型コロナウイルス感染拡大の影響でサウナー(ユーザー)は激増した』と言われている。

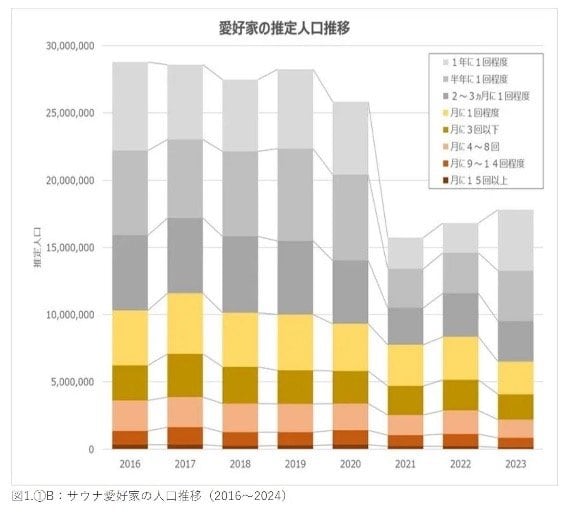

しかし、一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所の実態調査によると、2016年には約2800万人いた「年1回以上」サウナに行った人の数が2020年にコロナ禍の煽りを受け、約2500万人に。さらに2021年には約1500万人近くまで減少している。その後、少し回復したものの、現在は約2000万人を切っている。

北村さんが起業したのはまさに数字が落ち込みはじめた2020年。世間ではサウナ検索サイト「サウナイキタイ」やドラマ『サ道』(テレビ東京系)などの人気を受けて、「空前のサウナブーム」と盛り上がっていたが、前出の調査によると「年に1回以上サウナに入る人」「月に1回以上サウナに入る人」「月に4回以上サウナに入る人」というヘビーユーザーの推移は減少している。

たしかに世間一般にサウナは浸透したかもしれないが、それは「半年に1回程度」「1年に1回程度」利用するライトユーザーがじわじわ増えているに過ぎない。

こうした利用者の減少で岐路に立たされるサウナ施設だが、そもそも経営も非常に難しいとされる。

「いわゆる『ネオサウナ』と呼ばれる施設は豪華なつくりであったり、機能性を重視する必要があるため、建築費用には高額な資金が必要になります。そもそも、大衆浴場のように水道代の免除がないため、ランニングコストもかかりますよね。

つまり、潤沢な初期費用がなければ集客の見込める施設を作ることができないのと同時に、水回りで毎日のように資金は蒸発していくのです」(前出・雑誌編集者)