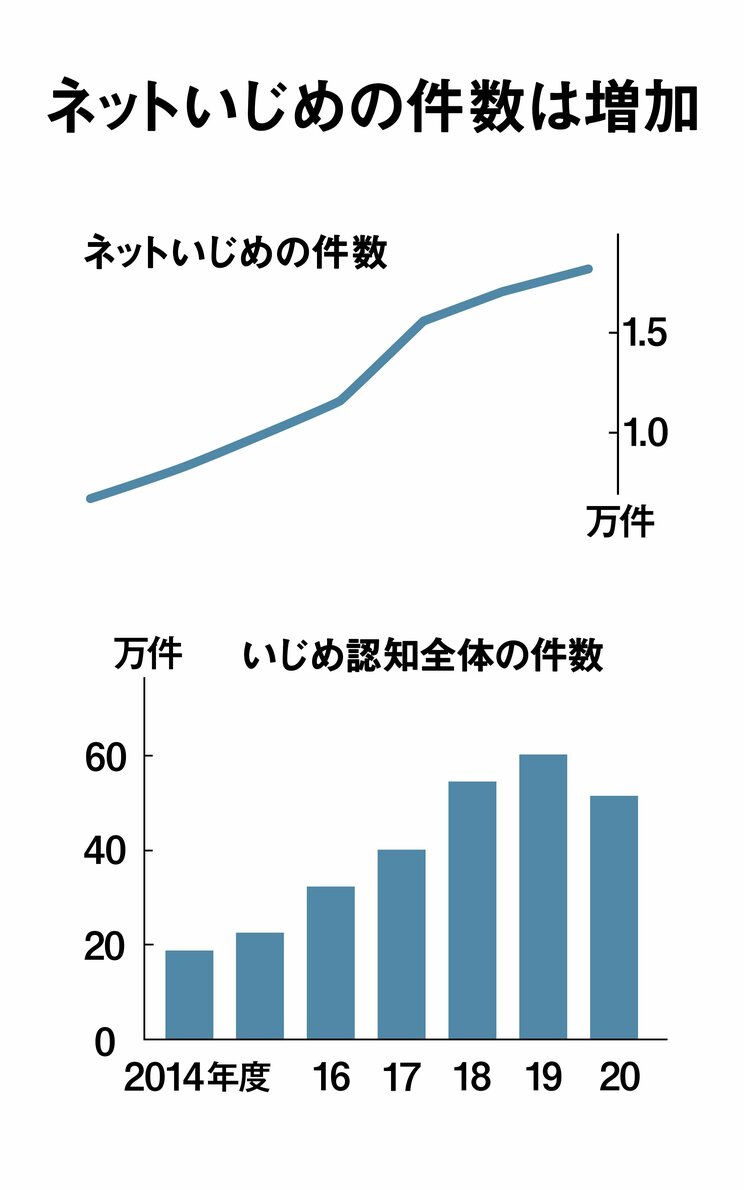

5年で倍増しているネットいじめの現状

大人がなかなか気づきにくい子供たちの間での「ネットいじめ」が今、急増しています。

文部科学省が2021年度に発表した統計では、旧来型のいじめは減少傾向にあるものの、ネットいじめはそれに反比例して増え、5年間で倍増しているのです。これは2020年までの統計なので、コロナ禍や、GIGAスクール構想を経た今は、さらに増加していることが推測されます。

ネットいじめは、子供を精神的に限界まで追いつめ、時として自殺の引き金となるほどの暴力性を帯びます。しかしながら、その実態は親や教員にすらあまり認識されていません。そのような無理解の中で、子供たちはネットいじめによる深刻なトラウマを負い、生涯にわたって苦しむことがあるのです。

私は拙著『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(文藝春秋)で、ネットいじめの実態を深く検証しました。実際に起きている事例をもとに、その実態をお話しましょう。

「授業が終わったあと、友だちは去っていった。1人の子と一緒に担任の所へ行った。だれも助けてくれなかった。

もう死にたいと思った。だって死ねばいいって言われたから。

クラスのみんなが大好きだった。いつもアリガトウ」

これは、インスタグラムの投稿が切っ掛けとなり、クラスメイトからいじめに遭い、自殺をした高校3年生の女子の遺書です。前提として覚えておかなければならないのは、子供たちのネットいじめの大半は、リアルの延長線にあるネットの中で起こるものだということです。