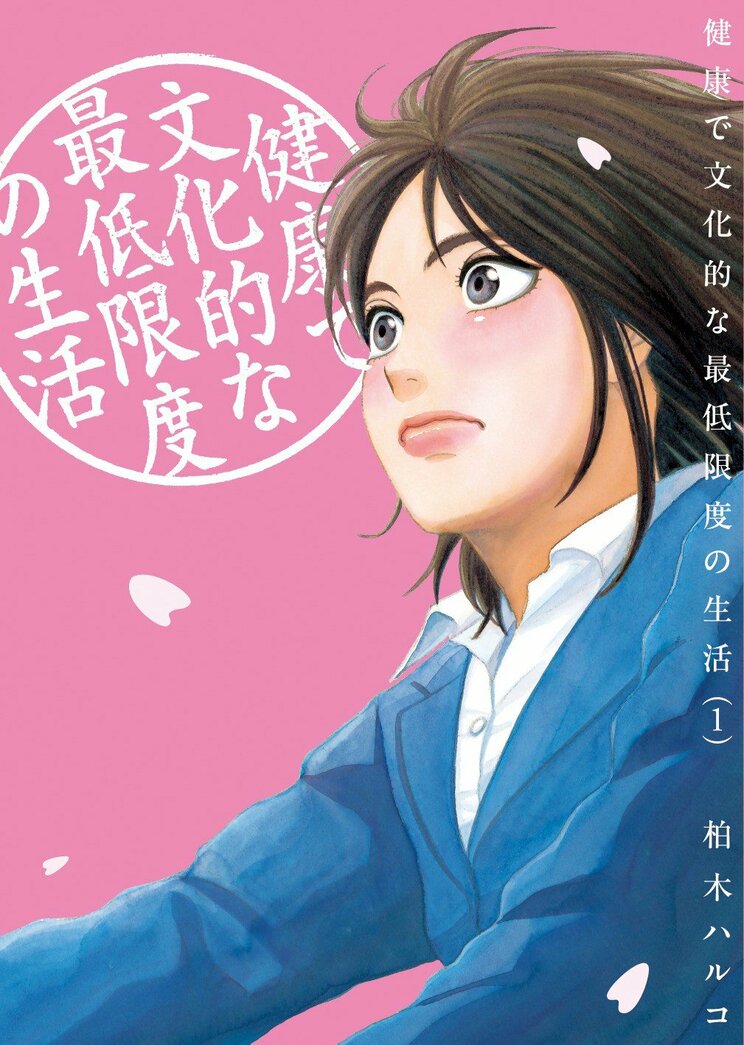

『健康で文化的な最低限度の生活』 (柏木ハルコ/小学館)

<ゆるりまい 選>

“心の状態が上向きになるにつれて、部屋が片付いてくるプロセスも描かれている”

漫画家・イラストレーターのゆるりまいさんは「捨て変態」を自称するほどモノが少ない生活を送るミニマリストだ。

代表作のコミックエッセイ『わたしのウチには、なんにもない。』(KADOKAWA)シリーズには、かつて汚部屋の住人だったゆるりまいさんが、現在のミニマムな暮らしにたどり着くまでの紆余曲折が描かれている。シリーズ累計20万部を超えるヒットで、ドラマ化もされた。

そんなゆるりまいさんが、すっきりと無駄のないライフスタイルを維持するのに影響を受けたというのが、漫画『健康で文化的な最低限度の生活』(柏木ハルコ/小学館)である。ゆるりまいさんは、こう説明する。

「読めば少しでもきれいにしようという気持ちを高めてくれます。区役所に勤める主人公の義経えみるが、新米ケースワーカーとしてさまざまな生活保護受給者と接する中、それぞれの人が抱える問題に直面し、成長していく人間ドラマです。

アルコール依存症やネグレクトなどの背景がある登場人物の部屋のリアルな描写が胸に迫ります。物語のメインではないですが、私はそんな部屋の描き方に注目しました。そして、彼らの心の状態が上向きになるにつれて、部屋が少しずつ片付いてくるプロセスも描かれていきます。

私も自分自身を振り返ってみて、部屋をちょっとでもきれいにすれば、いくらか心がラクになった経験があります。部屋の状態は心のバロメーターです。週末や連休に掃除をするなら、家中全部!と意気込むよりも、まずは目につくところから少しだけでも。最初の一歩を踏み出すつもりでやってみると長続きしそうですね」

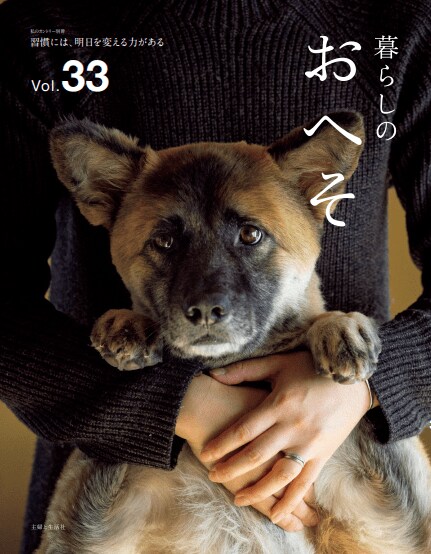

『暮らしのおへそ』 (主婦と生活社)

<ゆるりまい 選>

“自分なりの片付けの基準が見えてくる”

ゆるりまいさんがおすすめするもう一冊は、『暮らしのおへそ』(主婦と生活社)。年2回発行されているムック本で、女優や料理家、デザイナー、主婦らの多種多様な暮らしぶりを、部屋の写真とインタビューで紹介している。

「昔から好きで、よく手に取っています。私は極端にモノを減らして暮らしていますが、この本に掲載されている部屋はそうとは限らない。たとえモノが多くても、愛着があり、手入れされているのは素敵だなと思います。

部屋を片付ける、掃除する……、片づいた部屋の正解は必ずしもひとつじゃない。自分だけの答えがあっていいんですよね。好きなものに囲まれて暮らしたいと考えている人は、ページをめくっていくと参考になる部屋が見つかり、自分なりの片付けの基準が見えてくるのではないでしょうか」