よく知っているようで、まるでわからない人

あの朝からまだ1週間も経っていないのにもっとずっと前のことのようにも感じられるし、あれから時間が止まってしまったままのような感覚もある。

よく知っているようで、まるでわからない人。近いような気もするし、やっぱりものすごく遠い存在。いつかその日がやって来ることはわかっていたけれど、その日がほんとうに来てしまうとまったくといっていいほど現実感がない。

ぼくたち――昭和と平成を生きて、いま令和を生きているたくさんの“ぼくたち”――はアントニオ猪木の死をそんなふうにとらえている。

ぼくが猪木さんと出逢ったのは、あまりにも昔のことなので記憶がさだかではない。記憶がさだかではないくらい幼少のころから猪木をテレビで眺めていた。

プロレスを好きになったのは3歳のときで、そんなことしなくてもいいのに、小学校1年生くらいからノートにメモを取りながら毎週金曜夜8時の(テレビ朝日ではなくて日本テレビの)プロレス中継を観るようになって、いつもメインイベントに出てくるジャイアント馬場よりもそのひとつ前で試合をする猪木のはつらつとした動きに少年心が揺さぶられた。まだ20代だった猪木はオレンジ色のタイツをはいていた。

馬場と猪木は1960年4月に同時入門、同年9月に同時デビューした“プロレスの父”力道山のふたりの愛弟子で宿命のライバル。元読売ジャイアンツのピッチャーの馬場は22歳の大型ルーキーで、猪木は力道山がプラジル遠征の際にスカウトしてきた17歳の陸上選手。

猪木は“ブラジル生まれの日系二世”としてメディアに紹介され、実際は横浜生まれの猪木少年は公の場で日本語を話すことを禁じられた。

馬場はデビューから1年後に長期のアメリカ遠征に出発してスター街道を歩み、猪木はデビューから3年間、内弟子として力道山の自宅に住み込み、選手としては前座のポジションでもがき苦しんだ。

力道山の死後も、馬場はつねに猪木にとって“追いつき追い越せ”の存在であり、力道山がデザインしたこの番付はどうにもならないもののように見えた。これがプロレスラー“アントニオ猪木”のひとつのアイデンティティになっていた。

猪木は“会社乗っ取り計画”の汚名を着せられ1971年12月、旧日本プロレスを退団し、翌1972年3月に新日本プロレスを設立。馬場も同年7月、旧日本プロレスから独立して全日本プロレスを設立した。猪木と馬場は――かつて力道山がそうであったように――それぞれのプロレス団体で製作総指揮・監督・主演となった。

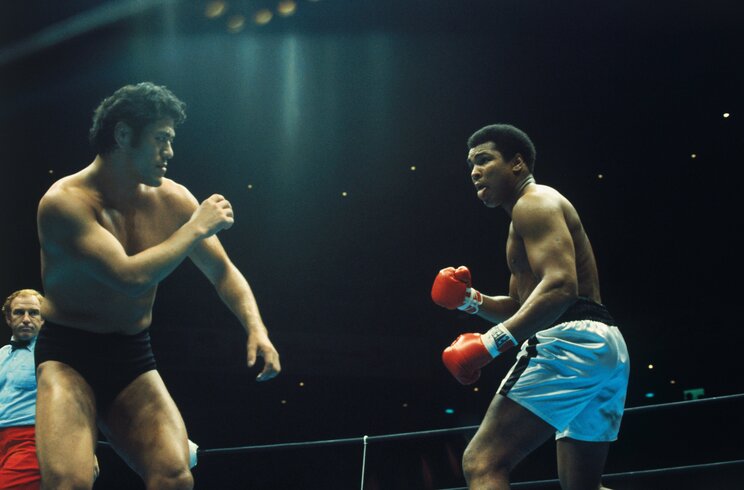

30代の猪木も、40代の猪木も、50代の猪木もつねに馬場とはちがうプロレス、世の中をあっといわせるプロレスを模索しつづけた。それがモハメド・アリとの異種格闘技戦であり、IWGP構想であり、旧ソ連から元オリンピック選手を招いてのプロレス版ペレストロイカであり、北朝鮮公演だった。