必要なのは、現場に立つこと

––井上さんは指導者として、科学と非科学の両方を重視されていたことがわかりました。しかし、そのバランスを取るのは難しそうです。どのような手法を選択するかは、直感的に判断されるのですか。

時には直感もありましたが、多くの場合は、計画性を持った上で物事を進めていきました。しかし、世の中は想定内に動くものではありません。想定外のことが起きても、その状況を見極めて、しっかり判断していけるようにしていました。

––なるほど。しかし、想定外の事態だからこそ、見極めるのは難しい。特に新型コロナウイルスへの対応には苦労されたのではないですか。

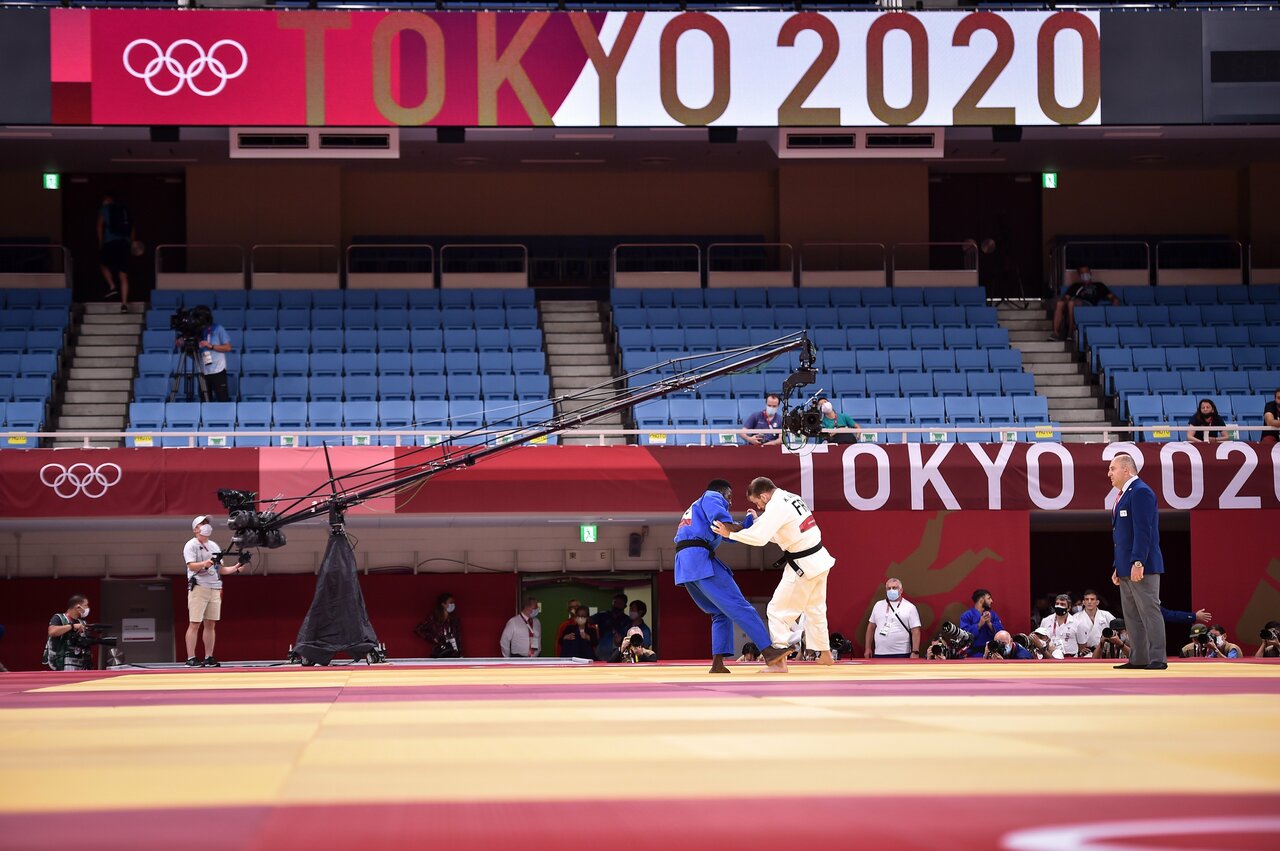

そうですね。状況を見極めるために重要なのは、とにかく「現場に立つこと」だとコロナ禍で改めて感じました。つまり、生で選手たちの練習を見る、試合を見るということ。机上の空論になってはいけない。モニター越しに見るだけとか、文字だけの情報では感覚が鈍るのです。現場監督は、やはり現場に立ってなんぼです。

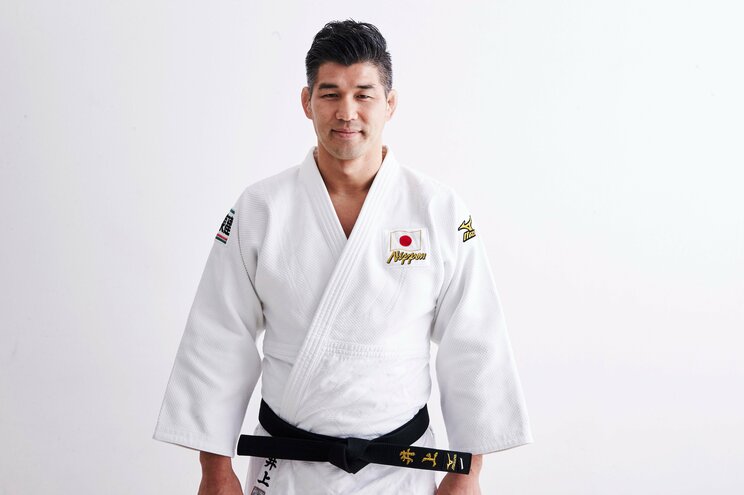

––近著『初心 時代を生き抜くための調整術』(ベースボールマガジン社)の中に、「選手の最大の強みは感覚」という言葉がありました。これは、選手時代から考えていたことでしょうか。

はい、選手時代もそう思っていましたし、スポーツを通じて常に感じていることです。柔道には、現場で戦わないとわからない感覚があります。相手ありきの競技であり、自分自身だけの動きでは成り立ちません。瞬間瞬間のひらめきや対応が、ものすごく重要です。

––他競技を見ていても、同じように「感覚が大事」だと感じますか。

たとえばラグビーでも、2015年に日本が南アフリカに勝った試合で、リーチ・マイケル選手が直観的にスクラムを選択したことで、歴史的勝利が生み出されたということがありましたね。スポーツは、そういうことがリアルに起こる世界なのだと思います。