パパが育休を取得しても

1日の家事や育児時間は3時間以下が4割強!

昨年厚生労働省が発表した2021年度の男性の育児取得率は13.7%。前年の12.65%からわずかに増加しているが、女性の85.1%に比べてまだまだ大きな差があるのが現状だ。(※1)

2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」がスタート。

子が1歳(最長2歳)までの育児休業制度とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となり、分割して2回に分けて取得できることもあり、男性の育児休業取得のハードルが下がってきている。

このように制度は改善、緩和しているが、男性の育休の実態についてどういう状況なのか、調べてみた。

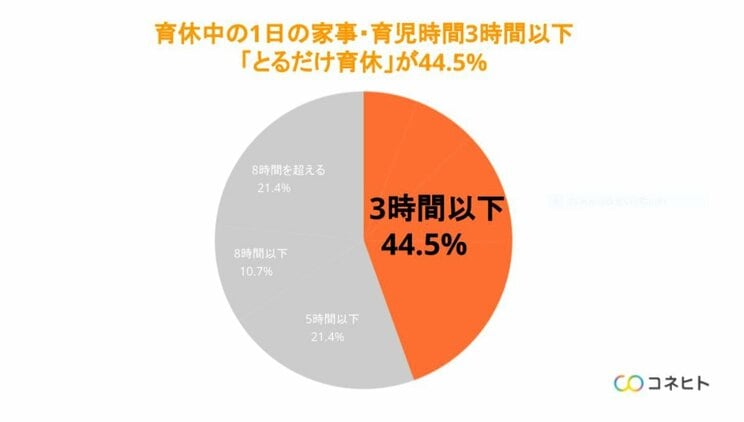

コネヒト株式会社が2022年の8月に行った、自社のアプリ「ママリ」ユーザーにインターネット調査した結果、育休を取得した男性の1日の家事・育児時間を聞いたところ、「3時間以下」と回答した人が44.5%にものぼり、「とるだけ育休」であることが明らかに。

さらに夫の育休中の家事・育児時間が1日あたり3時間以下だった場合、3人に1人の妻がその育休を「不満」と回答しており、育休満足度自体が下がる結果に。

加えて、「今後、夫に育休を取得して欲しいですか?」という質問に対しては16.3%の妻が「育休を取得して欲しくない」と回答している。

「育児や家事に関わる時間が少なく夫婦の満足度が低い育休 を“とるだけ育休”と名付けました。

アンケートでは夫の育児や家事の時間が少ないことに妻からの不満が挙がっていますが、時間という量的な問題だけではなく夫婦間の育休について事前に話し合っていないことが大きな要因ではないかと思っています」と同社代表取締役、高橋恭文さん。

2023年4月からは、従業員が1,000人を超える企業は男性の育児休業取得率などを公表することが義務化される。これにより、今後さらに取得率が注目され、勤務先から取得を奨励される形での、“とらされ育休”も増えていくのではないかと危惧しているという。

※1参考:厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」)