名久井さんは<予想外>をする人

――以前、漫画誌「ココハナ」の連載『とことこクエスト』で、くらもち先生が名久井さんおすすめの陶器店に行く回がありました。おふたりは、どんなきっかけでお知り合いになられたのですか?

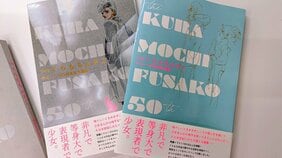

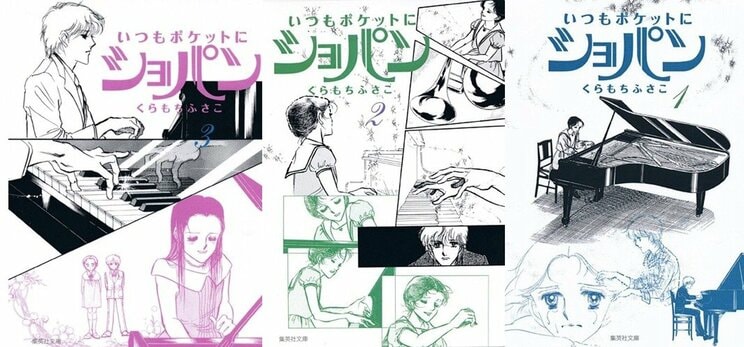

くらもち 文庫版『いつもポケットにショパン』の新装カバーでご一緒したのがきっかけです。「有名なデザイナーさんがいる」と編集部の方から紹介いただいたのですが、出来上がったカバーが斬新で! まさかのモノクロだったものですから…「この人はただ者ではない」と思いました(笑)。

名久井 私は先生の作品の読者なので、お仕事でご一緒する前から勝手に慣れ親しんでいました(笑)。『いつもポケットにショパン』のときは、作中で「音楽が流れるイメージ」を表現しようと苦心した記憶があります。あと、連載時の手描きロゴがとても好きだったので、効果的に使いたかったのです。

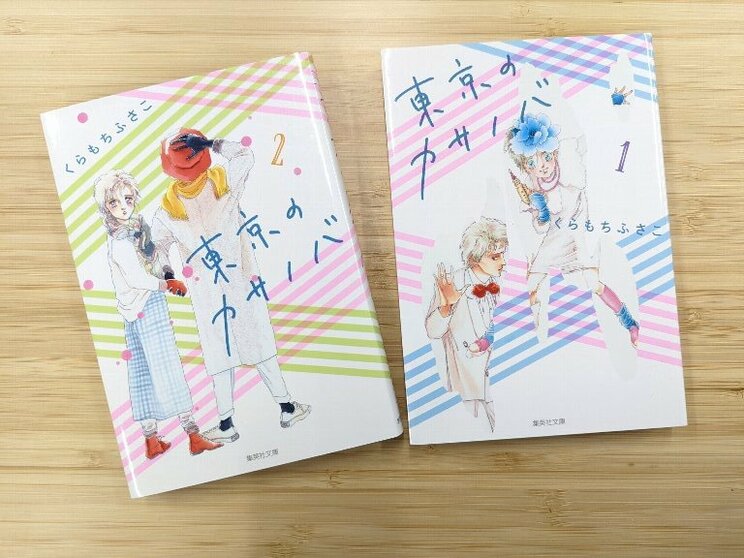

文庫版『東京のカサノバ』の新装カバーでは、せっかくなので前のカバーからイメージを変えて、暁とターコが並んでいるものにしました。

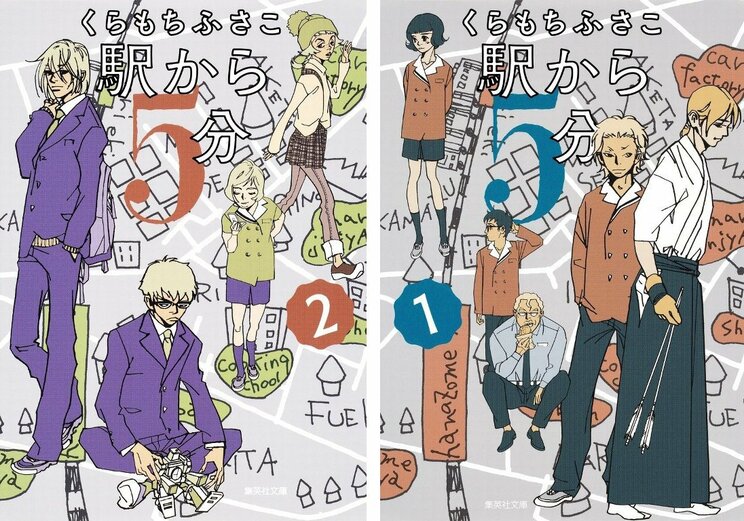

くらもち これも予想外でした。『東京のカサノバ』は夜のイメージがあるのですが、とてもポップなデザインに仕上がっていて「面白い人だな」って(笑)。私は、新鮮に感じられることが好きなんです。どんなものが出来上がるかわからないのが楽しくて、文庫版『駅から5分』のカバーも名久井さんにお願いしました。あれも大好きなデザインです。

名久井 意外な配色で綺麗ですよね。

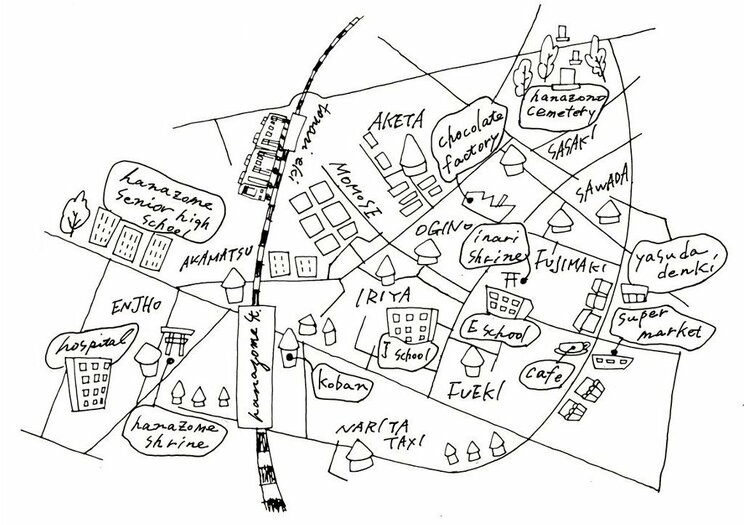

くらもち 名久井さんから「地図を描いてくれませんか?」と言われて。どういう使い方をするのかはうかがっていましたが、自分の頭の中で考えていたものよりも良いものができました。私の地図の描き方がもっとおしゃれだったらなぁ(笑)。

名久井 おしゃれですよ!

くらもち 私の描いた地図をカバーしてくれるほどのものが出来上がったから、あの時点で「名久井さんは私のもの」と思っていました(笑)。

名久井 ありがとうございます。ついていきます(笑)。