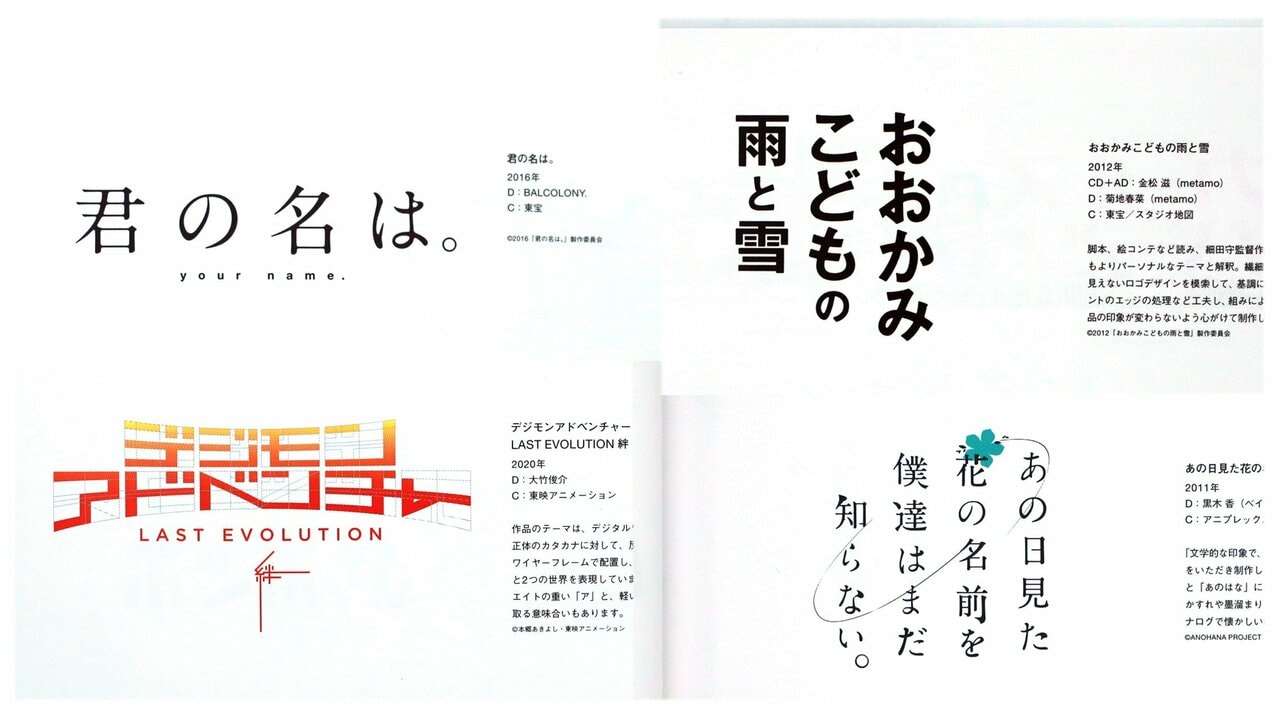

『君の名は。』が“なんでもない風”なロゴなわけ

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』『君の名は。』『おおかみこどもの雨と雪』……有名アニメのタイトルを聞くと、登場するキャラクターだけでなく、タイトルロゴまでが自然と頭に思い浮かぶ――。そんなアニメファンは少なくないはずだ。

フォントの種類や形から色使い、装飾パーツまで、アニメ作品ごとに作成されるさまざまなタイトルロゴのデザインには、それぞれどのような意図が込められているのだろうか?

前提として、タイトルロゴには、作品の雰囲気を表現することで、届けたいターゲット層にアピールするという役割がある。その意味では、おしゃれでかっこいいものが必ずしも優れたデザインというわけではない。

書籍『アニメ・ゲームのロゴデザイン』の監修を務めたデザイナーの内古閑智之さんは「『ある目的に対して、どう機能させるか』というところからつくり始めるものなんです」と言う。

「目的に対して機能させる」とはどういう意味なのだろう。

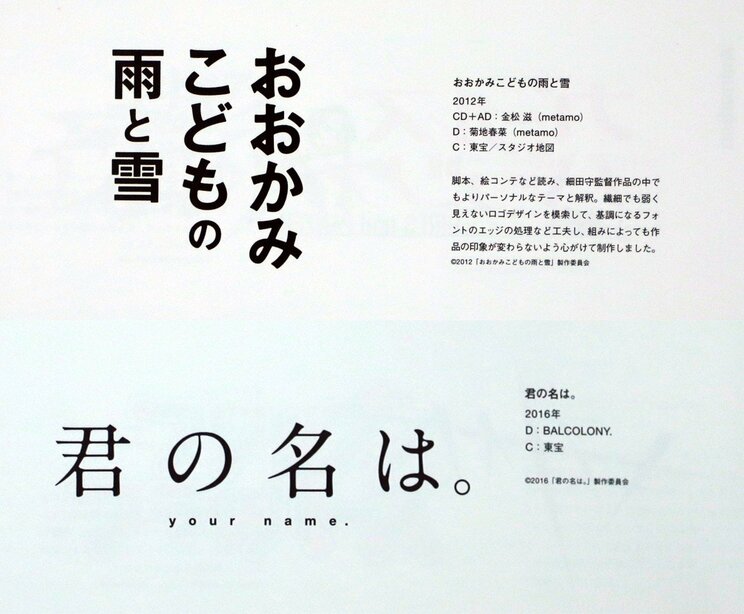

例えば、国民的ヒットを記録したアニメ映画『おおかみこどもの雨と雪』と『君の名は。』は、どちらも既存の書体ベースのシンプルなロゴだ。このデザインにはどのような「機能」があるのか。

「あくまで自分の解釈であり、映画がヒットしたからという結果論になってしまうかもしれませんが」と前置きをしたうえで内古閑さんが続ける。

「まず、映画でなくテレビアニメだったら、両作品ともこのデザインになっていないと思います。なぜならテレビでは、1クール(放送期間:主に3カ月)でたくさんのアニメが放送されるので、ロゴを見た瞬間に『自分が好きな感じの見るべき作品』か『見なくていい作品』かをジャッジされる傾向にあります。

だから、『これはキッズ向けだな』『ラブコメだな』『ロボットものだな』といったように、作品のジャンルや世界観がダイレクトに伝わるデザインが多い。

一方、劇場アニメはテレビアニメよりも宣伝の量が多く、その範囲や期間も長いため、ロゴだけで作品の世界観を説明することにそこまでこだわらなくてもいいんです。加えて、細田守監督も新海誠監督も、手掛けた作品には普段はアニメを見ない人にも届くポテンシャルがある、と考えていたはず。

だから、観客の間口を狭めないように、『○○っぽく見える要素』を引き算していった。結果、普遍的で一見、“なんでもない風”なタイトルロゴに仕上がって、先入観が少なく、多くの人に受け入れられるという機能を果たすようになったのだと思います。こういった、なにを“しない”のかを考えるのもデザイナーの仕事だと思います」

たしかに、『君の名は。』のタイトルロゴがいわゆる“オタク向けアニメっぽい”ものだったら、あれほど幅広いファン層に支持されなかったかもしれない。

さらに2作品のロゴは“なんでもない風”でありながら、ゴシック体と明朝体という書体の違いで、それぞれの個性が表れているのだという。

「『おおかみこども〜』からの細田監督作品と、『君の名は。』からの新海監督作品は、どちらも川村元気さんがプロデュースに携わっています。そこで両監督の作品をより差別化すべく、書体を使い分けたのかもしれない。

ファミリー層にも支持されるようなエンタメ色のある細田作品が親しみやすいゴシック体、エモーショナルで叙情的な世界観が特徴の新海作品は繊細な明朝体、といった具合に。

その結果、それぞれの監督のブランドイメージを打ち出すような効果を生んだのは面白いですよね」