阪神・淡路大震災以上の地震エネルギー

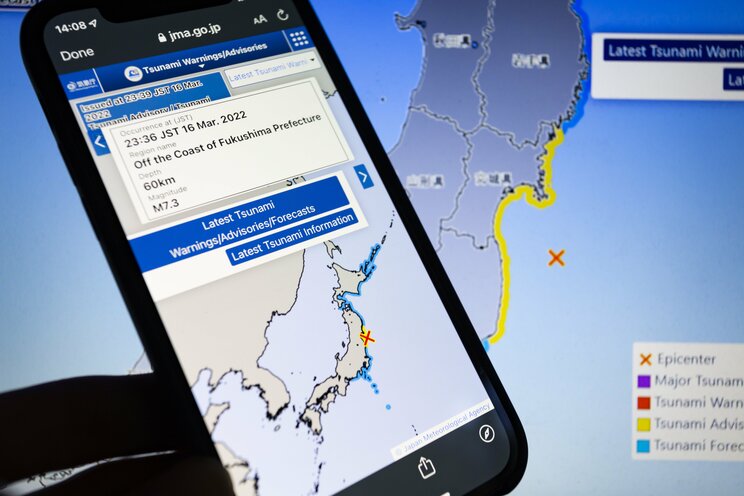

もうひと月ほど前になりますが、2022年3月16日に福島県沖地震が起きました。真夜中の大地震で、その直後からSNSに「3.11を思い出した」「震災の時よりも激しく揺れた」というような書き込みが相次ぎました。

また東日本大震災級の地震がきたのか? それとも同地震の余震か? などと不安に思った人も少なくなかったでしょう。

11年前の東日本大震災では、宮城県栗原市で震度7、福島、宮城、茨城、栃木の各県で最大震度6強を記録しました。津波と激しい揺れに襲われて、死者は19,759人、行方不明者は2,553人。住宅の全壊は122,006棟に及びました(令和4年3月1日現在、消防庁のまとめより)。東日本大震災の教訓は、今年3月の福島県沖地震に生かされたのでしょうか。

地震活動にはいくつかのパターンがあり、①本震-余震型 ②前震-本震-余震型 ③群発地震型、に大別できます。

①は最初に大地震が発生し、その後、大地震よりも規模の小さい地震が繰り返し起きます。大地震を「本震」、小さい地震を「余震」と呼びます。②は①の前に本震よりも小さな地震(前震)が起きるケースです。③は一連の地震活動の中で相対的に大きな地震がなく、地震活動が一定期間続くものです。

もちろん地震活動が終わってみないと、どれが本震かは分かりません。大きな地震が起きたので①と思っていたら、その後、もっと大きな地震が起きることがあります。東日本大震災の際も3月11日の本震の2日前、3月9日にM7.3の前震が起きています。

震災後、岩手県沖、茨城県沖、福島県いわき市、三陸沖、宮城県沖などで2012年末までM7クラスの余震が続きました。その後は福島県沖で2013年、2014年、2016年、2021年、そして2022年の今回とM7クラスの地震が続いています。

3月の福島県沖地震はM7.4でした。東日本大震災の地震のM9.0に比べると、地震のエネルギーは250分の1くらいです。1995年に起きた阪神・淡路大震災はM7.3でしたから、3月の福島県沖地震のエネルギーはこれより大きかったことになります。

それでも阪神・淡路大震災の死者は6,000人を超え、家屋の全壊は10万棟を超えました。これに対して3月の福島県沖地震では死者3人、全壊家屋もごくわずかでした。

阪神大震災では古い木造住宅の倒壊で多くの犠牲者を出しましたが、あれから25年余。国内では地震に強い住宅が増え、犠牲者を減らすのに貢献したといえます。