元寇を一コマ漫画で追ってみた

戦争というと、その単語だけで眉をひそめる人もいるが、実際世界史の年表を紐解けば、年表の節目はほとんど戦争といっていい。戦争が起こるのには原因があり、その結果の勝ち負けで歴史も変わってくる。一般の庶民にとってはおそらく戦争は自分たちの知らないところで始まって、勝ち負けの結果だけは味合わされるものだろう。理不尽極まりない。

しかし、海の戦いは大きな意味を持つものが多い。ヨーロッパの国々にとって、島国イギリスによる世界制覇は海の支配であった。同じような島国である日本にとっても、海の戦争は歴史の必然であった。

歴史に残るものだけでも白村江(はくすきのえ)の戦いに始まり元寇(げんこう)の役、倭寇(わこう)慶長の役と朝鮮半島や大陸と海の争いを続けてきた。なかでも元による大軍の襲来は、結果によってはその後の日本を大きく変えた可能性のある戦いだった。

本原稿では、二度の元寇を漫画で追ってみる。

蒙古襲来、元寇

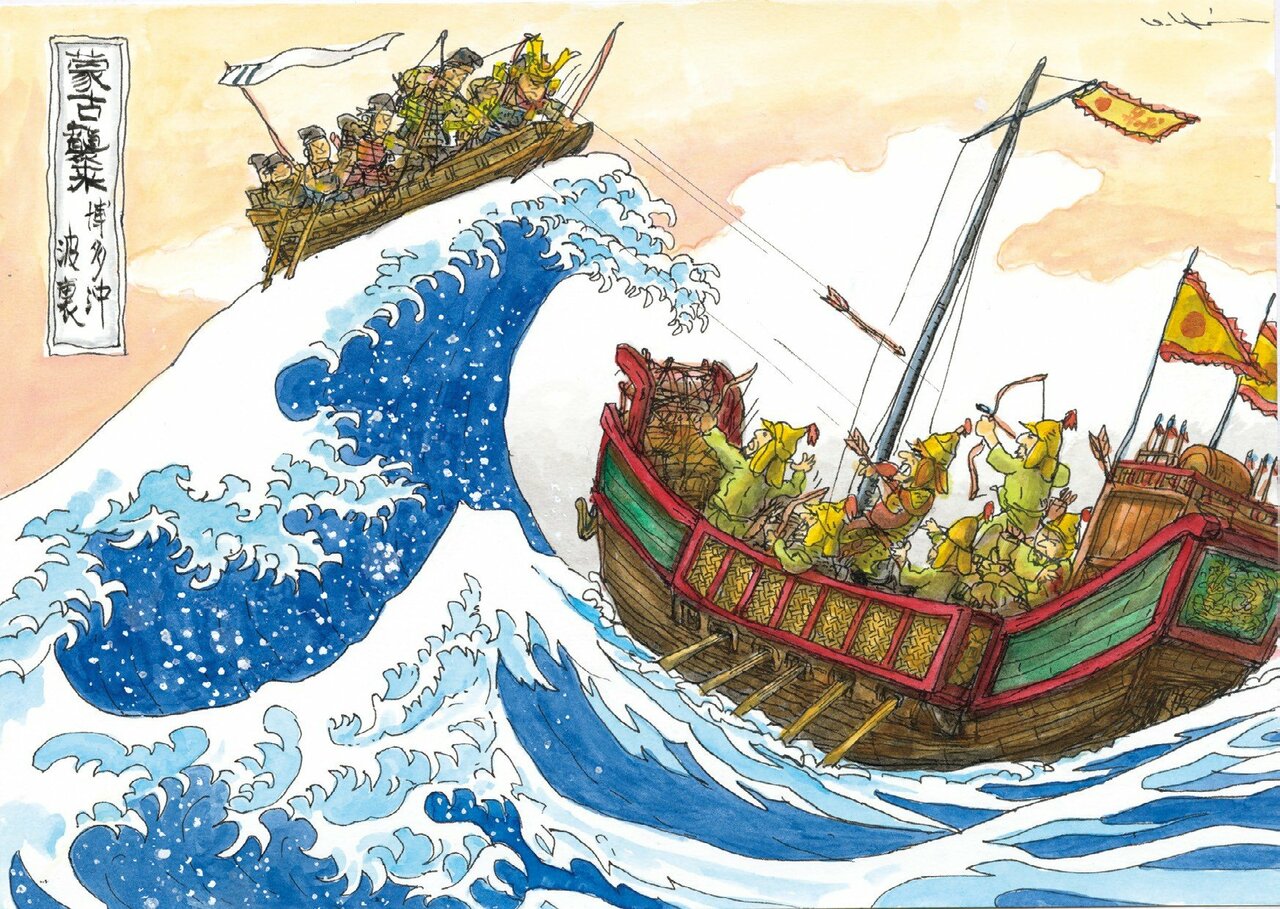

鎌倉時代の半ば、1274年と1281年の二度にわたって、日本は中国大陸を制覇した元(モンゴル帝国)による大規模な侵攻を受けた。これは千隻もの船をつくり何万もの大軍を上陸させようという大渡洋作戦だったが、迎え撃つ鎌倉武士の奮戦もあって蒙古(もうこ)軍は橋頭堡(きょうとうほ)の確保に失敗。天候の急変もあり、二度の侵攻はあえなく挫折した。

文永の役(1274年)

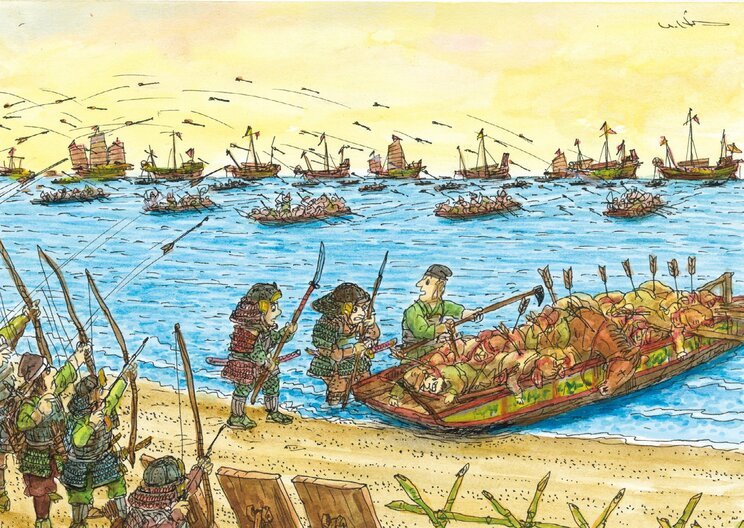

1274年(文永11年)10月3日、中国大陸の合浦(ごうほ)を発った蒙古軍(元と高麗の連合軍)約4万名は、対馬、壱岐を攻略した後、10月20日に博多湾の西部に上陸した。そのまま大宰府に進軍しようとしたが、九州の御家人を中心とする防衛軍の激しい抵抗に遭い、翌10月21日に撤退を強いられた。この戦いにおいて蒙古軍が被った人的損害は、13,000名を超えるとされる。

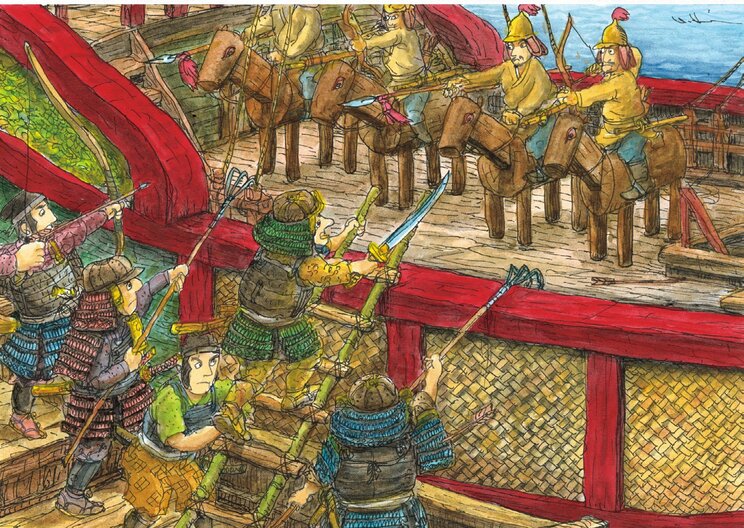

鎌倉武士が使う和弓は、蒙古軍が使う短弓に比して射程が長く、高い命中率を誇った。矢の射かけ合いでは完全なアウトレンジ戦法を採れたのだ。

蒙古軍は陸上戦闘用に馬も多数船に積んできた。しかし、上陸して活躍する前に船ごと日本の武士団に襲われ、各個撃破されていった。