編集者としての歩み

――柴山さんの編集者としての出発点を教えてください。

2010年に新卒で太田出版に入社しました。この頃はタレントさんの本からマンガ、写真集までいろいろなジャンルを担当していました。なかでも季刊誌「atプラス」での仕事が今の自分と繋がっているのかもしれません。

「atプラス」の編集長を務めていた2016年、岸政彦さんの編集協力で「生活史」の特集を組み、この号がきっかけで上間陽子さんの『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』という本も編集しました。

――その後、太田出版から筑摩書房に移られます。

筑摩書房に入社後は第一編集部という単行本と文庫の部署に配属されました。ここで3年ほど主に単行本を担当していましたが、去年の4月に異動があり、今は新書・選書を作る第二編集部の所属です。

――単行本の部署から新書に移られて仕事の内容は変わりましたか?

うまく言えないんですが、単行本には全体性があるのに対して、新書はワンテーマという感じで著者への依頼の仕方も全然違います。単行本の場合は、著者とお付き合いするなかで時間をかけてテーマを固めていくことが多い。

それに対して新書は、「新書」という枠がまずあって、それで「こういうテーマで書いていただきたいです」と著者に依頼をすることがほとんどです。4月には『辺野古入門』という新書が出ましたが、この本は辺野古のフィールドワーカーの方に入門書を書いてほしいと依頼をして、書き下ろしていただきました。

――柴山さんは人文書のヒットメーカーとしてご活躍されています。

ありがとうございます。ただ、人文書というジャンルはよくわからないなと思いながら本をつくっているところがあって、自分の認識としては人文書を作っている意識は希薄です。自社で言えばちくま学芸文庫に入るようなものが人文書の王道だと思っていますし、僕が担当している本はすこしちがう方向を向いているような気がします。

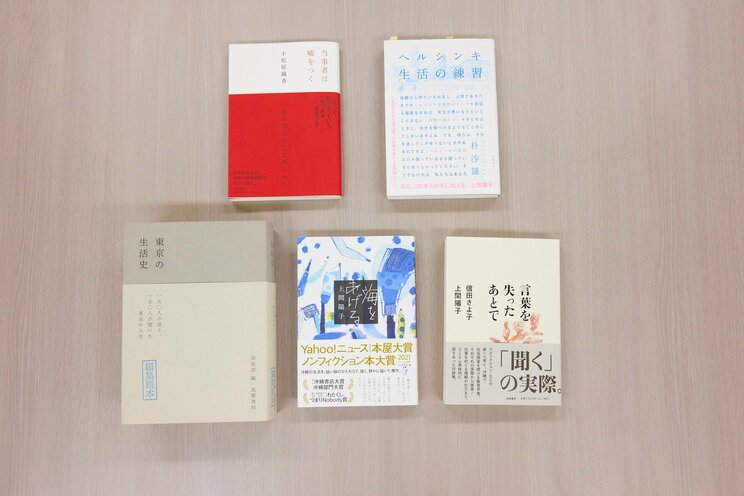

装丁も人文書のオーソドックスな型にははめずに、文芸系の本を多く手がけているデザイナーさんに依頼することが多いです。なので、ここで人文書の編集者と紹介されることも、どこか気まずさがあります。

――いわゆる型にはまった人文書ではないからこそ、柴山さんの担当する本は多くの人を惹きつけているのではないでしょうか。

そうであればうれしいですね。内容や形式が似ている本を「類書」といいますが、あまり類書がない本をつくりたいと思ってます。ただ、類書がないゆえにいろいろと難しい部分もある。

そこでどうやって会社を説得できるだろうかと考えることで、結果的にいい本が生まれているのかもしれません。