居酒屋メニューや日本生まれの洋食、はたまたB級グルメといった“近代食文化”の正確な歴史を膨大な文献を照らし合わせながら体系化している「近代食文化研究会」。

今回も、同会の主要メンバーにお馴染みの日本料理にまつわる“知られざる歴史”や“トリビア”を紹介してもらった。

「にぎり寿司」は一口では

食らべれないほど大きかった

まずは代表的な和食、「にぎり寿司」だ。

「そもそもにぎり寿司とは、木箱に酢飯を入れ、上に具を載せて上蓋で押して作る押し寿司が発展して生まれた料理。にぎり寿司登場以前の江戸などでは、こうした押し寿司が屋台でファストフードとして売られていました。その後、押し寿司のバリエーションとしてにぎり寿司が登場します。

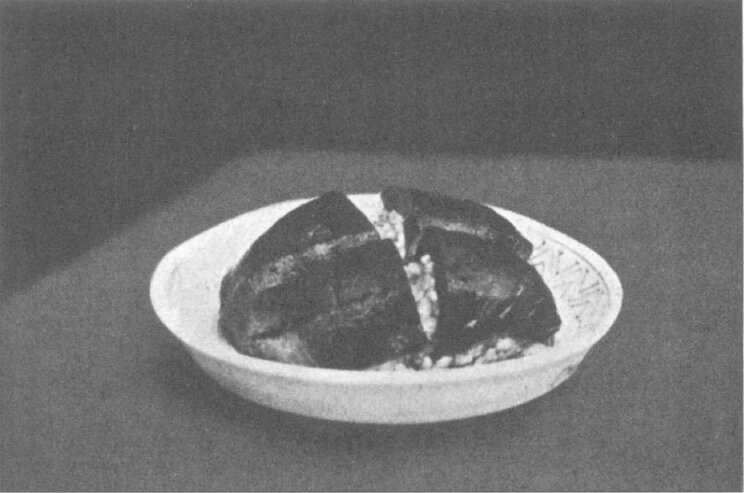

以後、明治時代から戦前までのにぎり寿司は、男性でも一口で食べることができないほど大きなサイズが標準で、押し寿司の流れを汲んでいたこともあり、かなり強めに押し固められていました。

男性はこれを噛みちぎって食べていましたが、女性はそんな下品なことはできないので、店側が包丁でふたつに切って出していたのです。

今主流となっている、1ネタで2貫のお寿司が出てくるルーツがここにあると言われることがありますが、個人的にはこれは間違いだと思います。

1ネタで2貫のお寿司を出すようになったのは大正時代から。理由は1皿に複数のネタを出していたそれまでのスタイルに加えて、寿司の個別売りを始めた際、売り上げの計算がしやすいように偶数で売り始めたためです」(近代食文化研究会メンバー、以下同)