「パパ? ママ? どっちやってるの?」

2人の子供・いったんの日々の成長が早すぎて「0歳が終わってしまうのが寂しい」という長村さん。夜泣きや突然の発熱など大変なことはあっても、長年の夢を叶えて育児を楽しんでいるようだ。

長村「大変なこと、それさえも楽しいです(笑)。大人になっていくのがすごく楽しみな一方で、寂しさもあって」

少しずつ社会的な状況も変わりつつあるが、いわゆる異性愛のカップルだと、夫(お父さん)は仕事、妻(お母さん)は育児や家事といった性別による分業の風潮は今もまだ残っている。しかし、レズビアンカップルの場合は同性同士なので性別の役割分業のようなものは存在しない。

そのあたり2人はどのようにしているのだろう?

長村「やりたいことをやっていますね。私は料理はしますけど掃除や洗濯は得意ではないのでお願いしています」

茂田「だいたい家事は全部私がやっていますね(笑)」

長村「子育てもお願いしてる! (笑) というのは言い過ぎですけど、絶対に得意、不得意ってあると思うんです。女性だから家事が得意とか『その発想がやばくない?』って思うんですよね。性別の役割だけでやっていたら限界があると思いますし。取材されるときもジェンダーバイアスがかかっていると、まず私に『料理している姿を撮らせてください』とかリクエストされたりする。『見た目で言ってる?』と思ってしまいます」

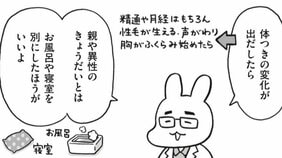

茂田「男役、女役という…私も最近言われるのが『パパやってんの? ママやってんの? どっちやってるの?』とか言われて、何それって思います」