「友情結婚」「選択的シングルマザー」以外の選択

養子縁組、代理母出産、精子提供で家族を築く性的少数者(LGBTQ)や異性愛者がいる。そんな多様な家族の在り方を実現している人たちの壁となるのが、『伝統的家族』といった保守的価値観からくる偏見だろう。

しかし、家族にとって本当に大切なことは何だろうか?

婚姻関係にある男女+子供といった一般的な「家族構成」のことなのか?

いろいろな‶あたりまえ〟を押しつける前に考えてみたい。

家族のカタチに正しさはあるのかーー。家族って何ですか?

※

長村さと子さん(38歳)とパートナーの茂田(もだ)まみこさん(41歳)が親になりもうすぐ1年を迎えようとしている。2人の間には2021年12月に待望の赤ちゃんが誕生した。ニックネームは「いったん」、男の子だ。

「毎日新しい発見があって楽しいです。目が離せないし、すごく大変なのも事実なんですけど、妊活が長かったこともあって、待望の子供が目の前にいる、そのことがまだ夢みたいな感じで。自分の気持ちが追いついてない状態です」

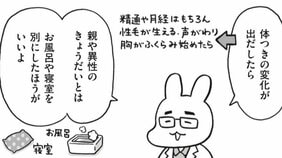

誕生の喜びをそう表現する長村さん。男性と友情結婚(※恋愛感情や性愛とは関係なく、友情や信頼関係のもとで婚姻を結ぶこと)して、人工受精などで子を授かるレズビアンもいたが、長村さんは精子提供を受け、妊娠・出産をして、同性パートナーとともに育児をしたいと思っていた。

「女性が好きな気持ちを世間に隠すつもりもなかったので、友情結婚する選択肢はなかったです。パートナーからの理解が得られず、選択的シングルマザー(※自らの意志で結婚をせずに母になることを選んだ女性)も考えていたことはあります」

20代の早いうちにそのようなビジョンを持ったのも、精子バンクを利用し、妊活している女性たちがいることを知ったからだ。