いい絵とは何か?

——お二人にとっていい絵とはどんな絵でしょう?

伊野孝行(以下、伊野) いきなり聞かれると困る(笑)。

南伸坊(以下、伸坊) まあ、面白いと思う絵がいい絵ですね。立派なことやみんなが思っているようなことを描いているのがいい絵だって思っている人が多いけど、あまり面白いとは思わない。

伊野 例えば美術館で、「なかなかこの絵の前から立ち去り難いな」って感じる絵はいい絵なんじゃないでしょうか。僕は伸坊さんと違って、一応、解説文も読みますけど(笑)。

伸坊 うちの奥さんはちゃんと読むんですよ。後でお茶飲みながら話をすると、「へ~」とか思って(笑)。でも若い頃、解説見て絵見てっていうのが嫌だと思っちゃったから。

伊野 絵って不思議と描いた人の気持ちが、正直に現れるもんなんですよね。たとえば印象派なら、写実表現から解放されて、パーッと明るいところに出た開放感。 高橋由一には、リアルに描くこと自体に驚きながら描いてる高揚感がある。その気持ち、わかるなぁって。

伸坊 解説で思い出したけど、アンドリュー・ワイエスの《クリスティーナの世界》を見たときに、なんでこの女性はこんなに腕が細いんだろうって思ったんですよ。絵は面白いんだけど、その時はその理由がわからなかった。最近、その人が筋肉の病気だったことを知って、合点がいったんです。これも解説文を読めばすぐわかることで、つまり、解説は自分は読まないけど、読むなとは言ってない(笑)。

伊野 僕も病気のことを知ったときはドキッとしました。

伸坊 絵って見ただけでわからないことがある。まあ、わかったほうがいいって考え方もあるけど、絵なんだから。どうしてもわからせたいんだったら、絵の中に説明文を入れてくれ(笑)。

伊野 アハハ。他の人が、ワイエスと同じテーマで描いても、面白い絵になるかどうかわかんないですよね。だから、いくら文学的主題があったって、それをどう表面に現すかですよ。。

伸坊 そうそう、そうですよ。

伊野 逆に意味がなくても、勝手にこっちが想像して感動することもあるじゃないですか。絵じゃなくても、壁のシミを見てなんかいいなと思ったり、茶碗の釉薬の溶け具合に崇高さを感じたり……あれ勝手に溶けてるんですから(笑)。

伸坊 そうだね、いいこと言ってくれました。絵から受け取れるってものが、元々あるわけですよ。解説文を先に読む人は、正解を求めすぎていると思うんです。まわりの目を気にするって言うか。そんな答えより、普通に見て、何も感じられない絵はその人にとってつまらない絵なんです。見てわかることが結構あるんだってことをものすごく言いたい。

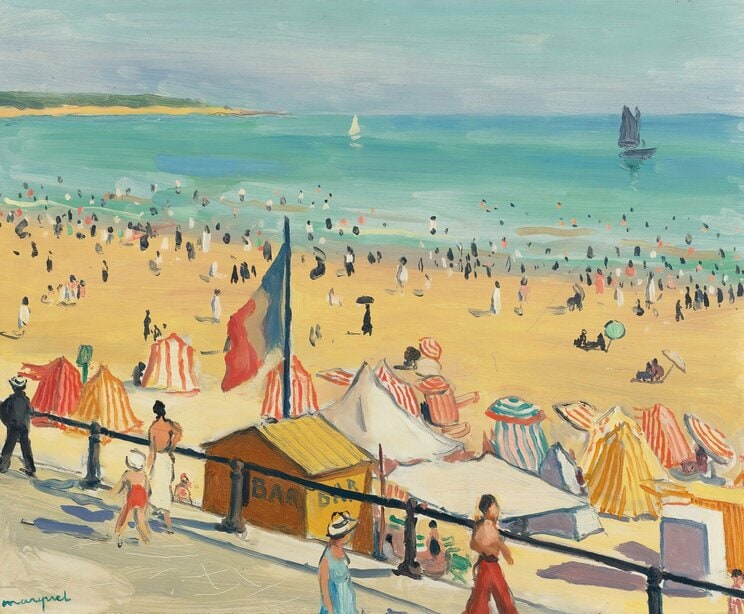

伊野 今回のカバーにアルベール・マルケの絵を使ってますが、二人ともマルケ推しです。マルケは外れなくどれもいいですね。

伸坊 マルケの絵は、見て、気持ちがいい絵ですね。見た時、実際にその場にいるような感じがしたね。主張はしないんだけど、色がいい。マルケは、マティスの友達で、野獣派。初期の頃はお付き合いで野獣派的な色を使ってたけど、だんだんこういう色使いになった。いい景色だなと思って描いてる感じが伝わってくる。

伊野 その感じ、描きすぎないところから来てますね。

伸坊 そうだね、描きすぎてどこにも隙のない絵っていうのは面白くない。見る人が入っていけないというか。

伊野 完成してるけどつまらない絵っていっぱいあるんですよ。描きすぎたっていうのは、絵を描いている人だったら、みんな経験してると思うんです。ここ気持ちいい、というところを通り過ぎて、「しまった!」 となっちゃう。セザンヌの絵には塗り残しがありますが、筆の置きどころの緊張感が伝わってくる。もともと水墨画に馴染んでた日本人はわりとそういうのわかると思うんですよね。

伸坊 完成させて、どうだ、うまいだろう、って嫌だね(笑)。