ジャパニーズ・ホラーの新境地

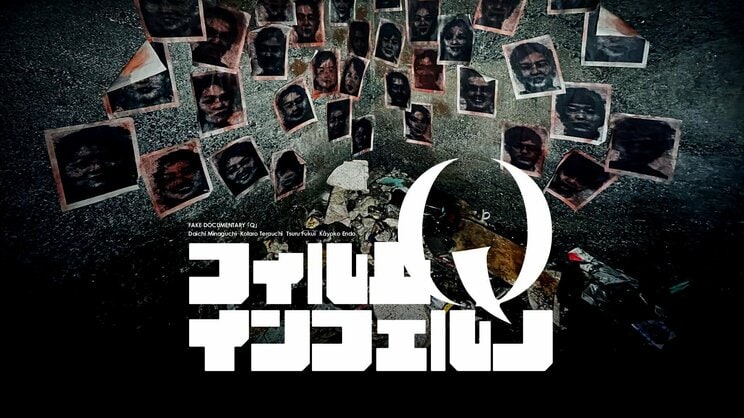

すでに拡張性を掘り尽くしたと思われていた「心霊スポット突入ドキュメンタリー」や「心霊写真紹介」といった領域に、「こんなオモシロな開拓の余地があったのか!」と驚きの旋風を巻き起こした超人気ホラー系YouTube番組「ゾゾゾ」「家賃の安い部屋」シリーズの発起人・皆口大地氏。彼は勢いをそのままに、「フェイクドキュメンタリー『Q』」(以下、Q)なる本格異界系番組を制作した。

「Q」は、かつてホラー界で一世を風靡したフジテレビ系列「放送禁止」シリーズを彷彿とさせる、テレビ局の封印VTR・素人動画を再編集するというフォーマットを採用。内容の“高濃度な闇黒感”とともに、「あ、コレは演技だよね」的なツッコミどころが一切ない絵としてのクオリティーの高さと迫真性で、一般視聴者以上に映像クリエイター業界に深い衝撃を与えた。

視聴者の多くが気ままかつ容赦なく鑑賞作をスイッチングする傾向が極大化した昨今、固定ジャンルであっても、「濃い客」「薄い客」を同時に満足させるコンテンツを制作するのは至難の業だ。しかし、皆口氏はそれを見事にやり遂げている。

さまざまな文化業界のプロデューサーたちが試行錯誤を繰り返しつつも解法を見出せていない難題を、現場でプロの協力を得ているとはいえ、どのように解決しているのか。私自身、ドイツ公共テレビ日本支局プロデューサーとして「Q」に大きな関心を抱いており、他媒体でレビュー記事を書いたこともあるが、今回、皆口氏本人に直接インタビューする機会をいただいた。ビバ集英社オンライン! 次ページより、皆口大地という鬼才がいかにして生まれたのか、彼の知性の軌跡を辿ってみよう。