著者:ヤマザキ マリ

定価:1,760円(10%税込)

構成*宮内千和子 撮影*上澤友香

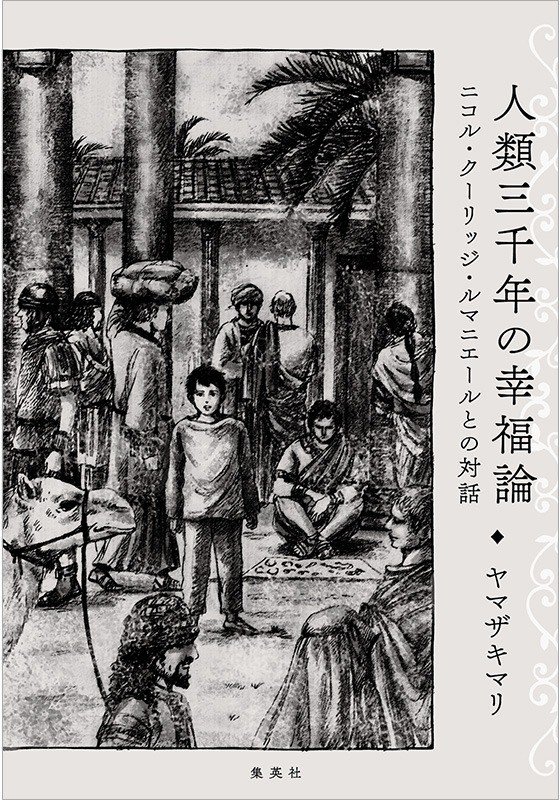

ニコル・クーリッジ・ルマニエール氏は、日本の漫画文化を偏愛するあまり、キュレーターとして、あの大英博物館で初の大規模な「マンガ展」を実現させてしまった日本学研究者である。それへの出品者でもあり、この快挙にエールを送ったヤマザキマリ氏とは、以来親交を深めてきた。その後お二人は、パンデミックの影響で互いの活動が制限される中、人類の歴史での功罪、芸術・文化論など、オンラインで対話を重ね、それが『人類三千年の幸福論』に結実した。

今回、ニコル氏が仕事で来日し、コロナ禍を挟んでお二人の久しぶりの再会を機に、本一冊ではまだまだ話し足らないと、幸福論の続編を敢行することに。テーマは、「老い」について。人類は老いとどう向き合ってきたか。再会のハグの余韻が残る中、さっそく話題にあがったのは、老いてなお新境地を切り開いたアートの先達について。老境に至らなければ辿り着けない感性、あるいは少し前に物議をかもしたある識者の「老人の集団自決」発言についてなど、話は多岐に及ぶ。

画狂老人卍(葛飾北斎)の奔放

ヤマザキ 絵描きは長生きをすると言いますが、絵を描く人は、年を取ってからのほうが縛りから解かれて自由奔放になるという傾向がありますね。画家の特徴としてもう一つ上げられるのは、若いときは皆だいたい暗くて陰鬱な絵を描く人が多い。ピカソの青の時代が代表的な例とも言えますが、若いときなりの胸中の葛藤がそのまま作品に反映されています。私が画学生だったころは、鮮やかな絵具を買ってもそれをどう生かしたらいいのかさっぱりわからない。綺麗な色を塗っても必ず黒やグレーで被せ、それが心地好かったんです。しかし、人生の困難を乗り越えられた画家たちの作品は色彩もどんどん明るくなっていきます。フランスのポール・アイズピリなどが思い浮かびますが、絵には描く人間の精神状態がそのまま顕われるということなのでしょう。

ニコル 私もそう思います。日本の葛飾北斎も、まさに老境に入ってからパワーアップした画家ですよ。北斎は、生涯で数えきれないくらい改号しているんです。還暦になったときは、「為一(いいつ)」と署名を変えたし、他にも「戴斗(たいと)」とか、「宗理(そうり)」とか、覚えきれないくらい変えている。

ヤマザキ 北斎は何度も名前を変えて、最後に富士の山麓を黒雲とともに竜が昇天していく絵(『富士越龍図』)を描いたときに記した名前が凄く強烈でしたね。

ニコル えーと、数え年で七十五歳から「画狂老人卍(まんじ)」と名乗っています。『富士越龍図』は、本当にすごいでしょう。これは、彼が数え九十歳で死ぬ三カ月前の作品なんですよ。

ヤマザキ いいな、画狂老人卍(笑)。真剣なんだか洒落なんだかよくわからないんですが、彼の粋を感じさせられます。私も九十歳まで生きたら、最後の作品に「画境老女卍」と記して死にたい(笑)。そのためにはたくさん絵を描き残さねばなりませんが。

この竜の絵もとても死ぬ直前に描いたとは思えません。黒い霧の中にまぎれるようにして幽霊のような竜が天に向かっている。でも、よく見るとこの竜の様子は全然怖くありません。諦観した優しい顔に見えますが、どうですか。

ニコル 優しい顔をしていますね。この竜は、北斎が自分の分身として描いたようです。北斎の名前は、北斗七星の化身といわれる「妙見菩薩」信仰(日蓮宗)から来ていて、北斎は何より天上の北斗(北極星)を大事に思っていた。富士山信仰もありました。だから北斎にとって、北斗と富士山は重要な創作のモチーフだったんですね。この絵は、死期を悟った辰年生まれの北斎が竜となって、富士の峰から北斗に向かって飛んでいこうとしているのだと思う。かっこいいですね。

ヤマザキ かっこいいし、荘厳です。一世を風靡した絵描きの最期としては抜群の作品です。こういう絵で締めくくりたい。

ニコル 北斎は名前も変えたけど、引っ越しも何十回もしています。八十歳のときには火事に遭い、家財も絵も資料や画材もすべて失って、ものすごく貧しい暮らしになるんですね。そんな大変なことがあっても、絵のパワーはちっとも衰えていない。どんどん子供の頃に帰るように、奔放な新しい力が湧いています。ヤマザキさん、北斎と一緒に住んでいた、画家の娘さんのことはご存知ですか。

ヤマザキ はい、三女の応為(おうい)ですね。北斎は彼女のことを「アゴ」と呼んでいましたよね。彼女は若いときに同業者の人と結婚しますが、うまくいかずに別れている。はっきり言って同業者との結婚は大変ですよ。私も絶対漫画家とは結婚しません。破綻が目に見えている(笑)。

ニコル 北斎晩年の極彩色の作品の着彩は、娘の応為がやっていたという話もあります。北斎は下戸だったといいますが、彼女はすごく酒好きで、年中、北斎と派手なけんかをしていたらしい。でも、一緒に住んでいたというのは、とても大事なポイントだと思う。応為が北斎の仕事をある程度肩代わりしていたとしても、北斎の晩年の絵を見る限り、けんかをしながら、お互いにパワーアップしていたとしか思えない。

ヤマザキ そう思います。父親の職業を継ぐという意味では、支え合う意識を持ちながら絵を描いていたんだと思います。応為は北斎が描かない、当時においてはとても斬新な絵を描いている。暗い中に仄かにろうそくが灯って、そこに光が当たっている、まるでジョルジュ・ラ・トゥールの描くキアロスクーロ(陰影の描画技法)を彷彿とさせるような作品です。北斎の老境に入ってからの新境地は、応為によって触発された部分がかなりあったと思いますね。

ただ、あの親子の家の中は相当汚かったらしいですよ。足の踏み場もないガーベッジハウス(笑)。まあ芸術家同士が暮らしていたらさもありなんな有様だったのでしょうけど。

ニコル ただこんな話もあります。毎朝、北斎が練習のために唐獅子などを描いていて、筆運びの運動なのかわかりませんが、たくさん描いた習作を窓からビューンと捨てていた。これらは「日新除魔図(にっしんじょまず)」といって、日々の魔除けの意味もあったらしいのですが、それを応為が集めて保存していたんですよ。だから北斎の習作が今も保存されていて、大英博物館にも数点あります。

北斎は自由奔放で、自分を大切にするようなタイプじゃなかったので、だらしない生活で家は汚かったかもしれないけれど、応為はちゃんと父親のことを守ろうとしていたんだと思う。だから今も北斎の作品が習作のようなものでも残っているんですね。

ヤマザキ 作り手として、本当に感性が横溢している人だから、自分自身のことなどこと細かに考えている場合じゃなかったのでしょうね。応為自身も絵描きだから、そこはちゃんとリスペクトしてわかっていたのだと思います。

老境にて自我を解放させた芸術家たち

ヤマザキ 老境に至って奔放な絵を描くようになった画家の話をしましたが、ルノワールやドミニク・アングルなんかも老齢になってから元気な絵を描くようになった人たちです。象徴的なのは彼らが描く豊満な肉体の女たち。まるでお風呂屋さんの脱衣場をのぞき見しているような気持ちにさせられる裸体の数々。ああいうモチーフは老境に至らなければ描けないでしょう。夢のパラダイスですよ。自我へのこだわりや承認欲求、名のある芸術家としての驕り、すべてが払拭されている。見たいものしか見ないし、描きたいものしか描かない。

ニコル ああ、そこは大事なポイントかも知れない。見たいものしか見なくなる……自我の解放ですね。

ヤマザキ ただし、ああした境地に行けるのは、若いときにさんざんな目に遭った人たちだけでしょう。若い時分にあらゆる痛みを覚えてきたことで精神面が充足された人間でなければ辿り着けない世界です。想像力を持つ存在としてどこまでそれを駆使できるのか。想像力と業(ごう)を使い果たして死んでやるという潔さが感じられる。

ニコル 想像力を全開すると、肉がたっぷりついた、ふくよかな女たちに目が向く。

ヤマザキ そうです(笑)。棟方志功もそうですね。彼も豊満な女性をたくさん描いていました。昨今の若い人たちが理想の美としている痩せている女性からは解放感が得られませんから。

ニコル ちょっと縄文時代の土偶に似ている。

ヤマザキ ああ、似ていますね。やっぱり生産性というエネルギーを表すのなら豊満な女性でしょう。ラファエル前派に描かれているような痩せて病的な女性は老齢の画家たちには魅力的ではない。自分たちは衰退していっても、残すものは、より生産性を司るような雰囲気のものにしたい、となるとふくよかな肉体。彼らが描く女性たちの肌の彩りもきれいです。でも何というのか、年を取っていく人たちが描くものは、若いときのとは違う凄まじいパワーを感じます。

ニコル ピカソにいたっては、もう傍若無人でしょう。

ヤマザキ ピカソの場合、早くしてあんなに売れてしまうと、老後はもう遊び、ほとんど道楽ですよ。自分の絵を描くために、二人の女にわざと自分を巡るけんかをさせ、その熱気に触発されて作業をするということを平気でやっていた。屈折している(笑)。

老齢のピカソは、フランソワーズに愛想をつかされて振られますが、ジャクリーヌ・ロックという五十歳近く下の若い妻を見つけて孤独を回避、自分の作品が多額の値段で取引される中で巨匠として人生を終えるわけですが、果たしてその道楽的老後が彼に安寧を与えていたのかはわかりません。

ただ、ピカソはそれまで描きたいものをさんざん描いてきたので、何かすごいものを生み出さなきゃという義務感からは完全に解放されていたはずで、そういった意味ではまあ人生を謳歌した人と言えるでしょう。

ニコル 生きているあいだにやれることは何でもやるという貪欲さが、ピカソの醍醐味ですね。ピカソは戦後に南仏のヴァロリスという町で、自分の工房を持って陶磁器も作っていたんですよ。私、このヴァロリスで日本の陶磁器の展覧会を開催したことがあって、ピカソの工房や焼き物も見て回ったんです。彼の作った焼き物は、お世辞にも出来がいいとは言えないけれど、模様のパターンとか、色の使い方がすごく面白くてフレッシュでした。これはまさに南仏の地中海の空気を吸い込んでできた作品だと思った。

ヤマザキ 南仏に行くと、ジャン・コクトーの作品も山のように残っていますよね。みんな南仏の地中海側のインスピレーションを求めていく人たちが多いのでしょう。焼き物といえば、晩年のピカソが自分の食べていた魚の背骨をそのまま粘土皿に押しつけて焼いて、それを作品にしてましたね。いいですね、何作っても大作になる人は(笑)。その前段階のピカソがきれいに魚の骨を残して食べている写真を見ると、ピカソの顔がどこか子供返りしている気がする。

ゴッホのように評価される前に死んでしまった画家たちと違って、ピカソは画家として自分が崇拝されている状況を体験してしまった人です。だからこそ、魚の骨も作品にできたりするんでしょう。ピカソ先生がお作りになられた魚の骨の皿もすばらしいと称える世間の人々が彼には見えていたはずですから。

ニコル でも、ピカソは初期の頃から何でも使って、何か異質なものをコラージュして、面白い作品に仕上げる傾向はありましたよね。年を取っても、この頭の中の自由さだけは変わらない。そこは魅力的。

ヤマザキ ピカソの時代は、パリに集まってきた人たちによって相乗効果をもたらす触発があったわけです。シュールレアリスムやダダイズムというのも集団としての現象ですしね。ピカソがキュビズムを始めたんだって、じゃあ、俺もキュビズムをやってみる、フォービズムも試してみると、みんなてらいなく吸収してやり合っていく中で、自分らしい表現とは何かを日々模索していた時代です。こんな文化的クオリティの高い時代を生きてきた人たちの年の取り方というのは、少し特殊だったとも言えるかもしれません。

ニコル 同感ですね。それぞれ自分の表現を模索しながら、一緒にやっている。サロンのような雰囲気で、互いに刺激し合って、協同的に動いているんですね。ピカソだけとか、ジャン・コクトーだけ、というふうに見ていたら、彼らの本質は見えない。

ヤマザキ おっしゃるとおり、個別に取り上げてあれこれ思索するだけではなく、全体の時代をひとくくりにした現象として捉えて見るのは大事ですね。赤塚不二夫が手塚治虫に「どうやれば漫画が上手くなるんですか」と尋ねたら、「漫画以外のものから学ぶ」と答えたという有名なエピソードがあります。この言葉はどんなことにも応用できます。本当にピカソを知りたかったら、ピカソが生きたのはどんな時代だったのか、音楽や文学などからもピカソを取りまいていた空気が象られてくる。何はともあれ、タイムスリップができるなら一度は覗いてみたい世界です。ピカソ周りの一〇年代から三〇年代にかけてのパリで触発し合った人たちは、その後面白い老人たちになったはず。少なくとも私の知る限りでは。

ニコル マン・レイも、ダダやシュールレアリスムのムーブメントに関わって、面白いオブジェをたくさん残しました。

ヤマザキ マン・レイとマルセル・デュシャンのコンビも面白い関係だった。漫画にしたら良質のバディの物語が作れるでしょう。とにかく人間として何ができるか、燃費は悪くても楽しければいい、という姿勢が当たり前だった時代ですね。今の日本のように、余計なことに一切触れず、合理的かつ便宜的な方法で成功と名声や富を得ようという狡く貧乏くさい姿勢とは全然違う。第一次世界大戦、スペイン風邪パンデミック、大恐慌、第二次世界大戦を経て、ボロボロになりながらも爛熟した精神を持った人たちが築き上げていった時代です。