ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う

意外と知らない「定年後の年収」

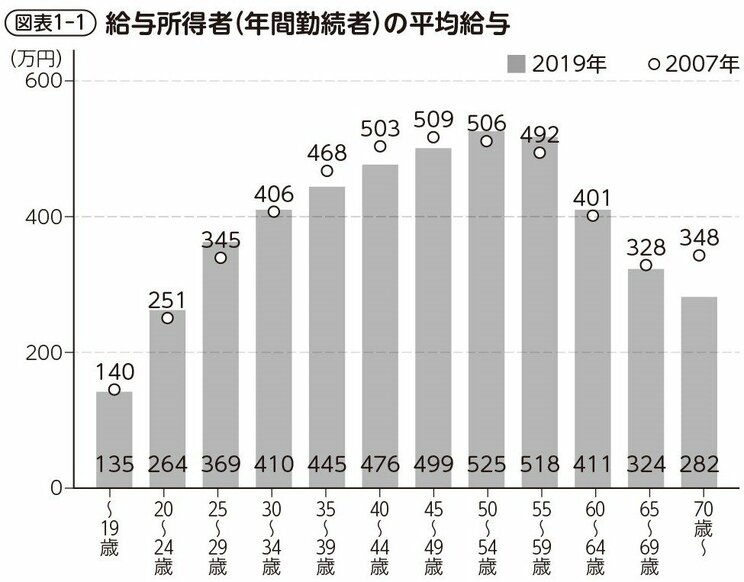

まず、定年後の年収はいくらなのだろうか。国税庁「民間給与実態統計調査」によれば、2019年の給与所得者の平均年収は436.4万円となっている。この調査には、国内で働くすべての給与所得者が含まれており、フルタイムで正社員として働く人はもちろんパート労働者なども含まれた数値となっている。給与所得者の平均年収は、20〜24歳の263.9万円から年齢を重ねるごとに右肩上がりで上昇し、ピークを迎えるのが55〜59歳の518.4万円となる。そして多くの人が定年を迎える60歳以降、給与は大きく減少する。平均年間給与所得は、 60〜64歳には410.7万円、65〜69歳では323.8万円、70歳以降は282.3万円まで下がる。

上図では、現在の年齢区分で比較可能である最も古い年次である年における平均年収も記している。定年後の就業者について、年当時の給与水準と比較すると、はっきりと上昇している年齢区分は存在しない。高齢者人口の増加や労働参加の促進によって高年齢者の就業者数は増えていることから、厳密にいえば高い収入を稼ぐ人の絶対数も徐々に増えているとは考えられるが、まだまだ定年後の就業者の平均的な収入水準は低いといえそうである。