海外志向に導かれたテニスプレーヤーへの道

「新聞記者の仕事って、実はテニスプレーヤーとすごく似ているんです。テレビの人たちはチームで動きますが、新聞記者は取材に行くとなると、自分で飛行機や宿を予約して、1人乗り込む。どこに行くか、何を取材するかも自分で決める。目標から逆算して色々と準備してから現場に向かう点なども、テニス選手と似ていると思うんです」

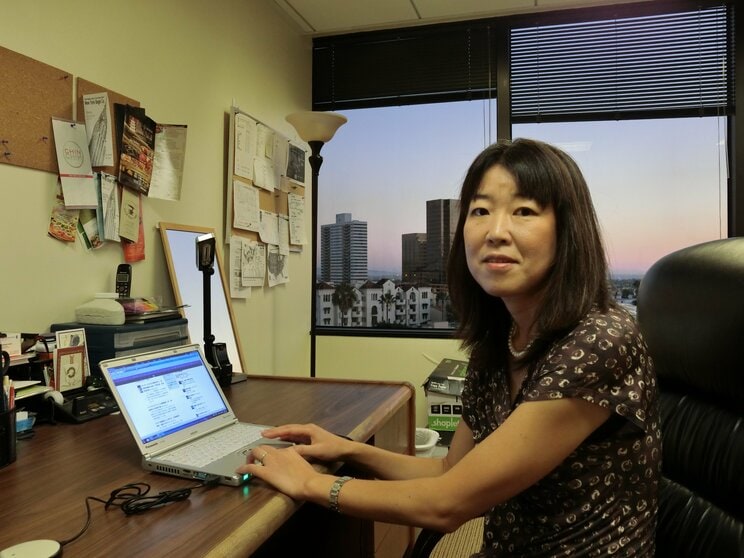

丁寧に言葉を紡ぐ彼女の名は、長野宏美。

職業、毎日新聞社記者。

ただし往年のテニスファンなら、同姓同名のテニスプレーヤーを思い浮かべるかもしれない。1990年台半ばにプロとして活躍し、シングルスでは全豪オープン、ダブルスでは全ての四大大会本戦に出場した長身のストローカー。そしてこの両者は、まぎれもなく同一人物である。

1971年生まれの長野さんは、元世界4位の伊達公子らと同世代だ。トップ100に常時5人以上の日本人選手がランクインし、グランドスラム本戦に10人以上が出場していた女子テニス界の黄金期。

その時代に生きた彼女は、「自分がプロで通用するとは思えなかった」と、10代後半の頃を回想する。

「学校や勉強が好きだったので、大学進学以外の選択肢はありえないと思っていたんです。ですが、高校の時に全日本ジュニアなどの大会で思った以上の結果が出て、周りからはプロになれと言われて。それが正直、嫌だったんです」

地元千葉県のテニスクラブで、数ある“習い事”の一つとして始めたテニス。ピアノや公文式にも通ったが、それでも最終的にテニスを選んだのは、この競技が“世界”と直接つながっていたからだ。

「中学2年生の時、関東圏のジュニア大会で上位に入り、ご褒美でアメリカ遠征に連れていってもらったのがすっごく楽しかったんです。オレンジボウルという世界のトップジュニアが集う大会に出させてもらい、みんなでご飯を食べに行ったり、メキシコの物が売っているショップに行ったり。

一緒に遠征に行った子が海外にも慣れていて、英語で話しているのを見て、かっこいいって思った。テニスというより、英語への意欲やアメリカ文化への関心の方が、私にとっては大きかったです」

この遠征で心に刻まれた衝撃は、後に長野さんのキャリアにおける、一つの羅針盤となる。一端は大学に進学するも、「勉強はいつでもできるが、テニスは今しかできない」と思い、プロ転向を決意した。